Les romans doux-amers de Patrick Gale

Patrick Gale est un écrivain britannique né en 1962. Il est le cadet d’une famille de quatre enfants dont le père était directeur de la prison de Camp Hill sur l’Île de Wight – tradition familiale apparemment puisque le grand-père dirigeait, lui, la prison voisine de Parkhurst. Patrick Gale ne suivit pas les traces de ses ainés. Après avoir déménagé encore enfant à Londres où son père prit la tête d’une autre prison – Wandsworth – puis à Winchester, Patrick Gale décida de suivre des études d’Anglais dont il obtint le diplôme en 1983.

Patrick Gale, à la suite de ses études, ne trouva jamais, selon ses dires, de « boulot d’adulte »… Pendant trois ans il dort à droite à gauche, un soir dans un squat de Notting Hill, le lendemain dans un château en ruine en France. L’important pour lui, à ce moment-là, c’est l’écriture, il a débuté déjà la rédaction de son premier roman, et survit grâce à de petits boulots : copiste, serveur-chanteur, secrétaire, nègre pour une encyclopédie musicale ou le plus souvent critique littéraire.

Il s’installe en 1987 en Cornouailles, une région dont il tombe éperdument amoureux et où il situe l’action de tous ses livres depuis. Ecrivain reconnu et respecté, il se refuse à être étiqueté « écrivain gay en guerre contre les archaïsmes sociaux », il aborde avec beaucoup plus de finesse et de largeur de vue les frictions entre impératif du désir et morale : « le désir me fascine car il est imprévisible, par-delà la morale. »

Roman 1 : Tableaux d’une exposition

Un jour d’hiver, Rachel Kelly, peintre de renom, s’écroule en plein travail dans son atelier, laissant derrière elle une œuvre importante et une famille déchirée. Un homme, d’abord, Antony, qui fut son compagnon, son soutien, son souffre-douleur aussi ; deux fils qui ne se sont jamais sentis à la hauteur de cette mère trop douée ; une fille, Morwenna, qui a choisi de fuir… Réunis dans la demeure familiale des Cornouailles, le passé refait surface, et les secrets de Rachel s’esquissent et se ravivent. Qui était cette peintre de génie qui faisait passer l’art avant toute chose ? Et qu’est-il vraiment arrivé à Petroc, le petit dernier, le fils préféré, disparu trop tôt, dont l’ombre plane toujours sur la maison ? Quels secrets les tableaux de Rachel Kelly ont-ils encore à livrer ?

De son écriture tout en nuances, Patrick Gale nous livre une chronique familiale douce-amère autour de la figure maternelle d’une artiste peintre bohème et excentrique, dans le décor splendide de la Cornouailles.

Premières pages…

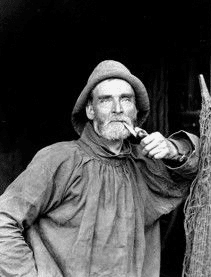

VAREUSE DE PÊCHEUR (DATE INCONNUE).

Coton. Bleu marine.

Plusieurs vareuses comme celle-ci ont été achetées par Rachel Kelly au fil des années qu’elle a passées à Penzance. Elle se les procurait auprès du shipchandler de Newlyn et s’en servait comme d’une blouse, pour protéger ses vêtements (encore que les taches de peinture ne semblent jamais l’avoir gênée, pas plus que le chaos dans lequel elle travaillait, comme l’attestent, derrière vous, les photographies de ses deux lieux de travail favoris.) Dans la mesure où aucun de ses ateliers n’était chauffé, il est probable que la vareuse la protégeait aussi du froid. Kelly faisait grand usage des poches – seul endroit, confia-t-elle un jour plaisamment à Wilhelmina Barns-Graham, où elle pouvait préserver ses biscuits au chocolat de la peinture (voir le dessin humoristique de la carte postale ci-dessous). Contradiction typique du personnage : Kelly, qui ne mit jamais les pieds sur un bateau de toute sa vie, méprisait la mode des fausses vareuses en coton mélangé et ne jurait que par la couleur bleu marine. Le jour de sa mort, elle portait un modèle encore plus usagé et maculé que celui-ci. C’est dans cette tenue qu’on l’enterra.

Rachel fut réveillée par un tableau, ou plutôt par l’idée d’un tableau. Sa première réaction fut d’angoisse, comme on en éprouve à être arraché au ravissement d’un rêve, et elle referma les yeux, inspirant profondément dans l’espoir de se rendormir aussitôt et de renouer le fil perdu. Mais son réveil était complet et l’état d’ébullition de son cerveau tel qu’elle n’aurait pu éviter la prise de sang et l’ordonnance que Jack Trescothick lui aurait prescrites, s’il l’avait su.

Le tableau persistait, telle l’image brûlante qu’imprime sur la rétine un objet contemplé en plein soleil. Il lui suffisait de cligner des yeux pour le revoir un court instant. Elle voyait les couleurs, percevait leur splendeur vibrante et bourdonnante, mais redoutait de les perdre en bougeant trop tôt ou en se mettant à parler.

Elle avait toujours travaillé ainsi, jeune. Ou du moins, plus jeune. Une image, les éléments d’une image lui venaient de façon soudaine, et si rien autour d’elle ne semblait les appeler, sa tâche à elle, celle de son imagination folle, était de les retenir assez longtemps pour les fixer sur le papier ou sur la toile. Elle éprouvait, à décrire le processus, une réticence superstitieuse, mais si un ami l’avait obligée à le mettre en mots elle l’aurait comparé à une dictée – en supposant qu’une image puisse se dicter – lue par un maître imprévisible qui ne consentirait peut-être pas à répéter ce qu’on n’a pas compris. Dès lors qu’elle trouvait un moyen, même grossier, de traduire l’image en se saisissant d’un pastel, d’un crayon, d’un bâton de rouge à lèvres, de n’importe quel objet lui tombant sous la main – jusqu’à la sucette verte de sa fille, un jour -, elle était presque sûre d’y avoir accès de nouveau pour pouvoir, le moment venu, la parfaire à loisir.

Contrepoint

La peintre GLUCK, née Hannah Gluckstein, qui faisait partie justement du mouvement bohème du Newlyn School à la fin des années 1910, début des années 20 est une figure de l’époque. Adoptant alors une identité d’homme sous ce pseudonyme Gluck, s’habillant en vêtements d’homme et coiffée selon la mode masculine de l’époque, elle, comme beaucoup de ses collègues, porte la vareuse du pêcheur.

Roman 2 : Une douce obscurité

Dido a neuf ans et un caractère bien trempé. Et c’est tant mieux, car la fillette a déjà eu son lot de tragédies. Orpheline, elle vit chez Eliza, sa tante, qui l’a adoptée et élevée avec son ex-mari Gyles, jusqu’à ce que le couple se sépare. Lorsque Eliza apprend que sa mère vient d’être victime d’une attaque, Dido voit l’occasion de connaître enfin sa grand-mère et convainc Eliza de se rendre en Cornouailles au chevet de la malade. Eliza est alors loin d’imaginer que ce voyage du retour va lui donner l’occasion miraculeuse de renouer avec sa propre existence. Silences, révélations et passions troubles, Patrick Gale signe un roman doux amer sur le poids des secrets et la poursuite capricieuse du bonheur.

Roman 3 : Jusqu’au dernier jour

Bref et bouleversant, le roman des retrouvailles de deux anciens amants. Construite au fil d’une journée d’été entrecoupée de souvenirs, une love story au charme bohème et à l’excentricité tout anglaise, une chronique douce-amère sur le hasard, les rendez-vous manqués et les regrets. Au coin d’une rue, Ben tombe sur Laura. Il est médecin à l’hôpital ; elle, comptable, est revenue vivre dans la maison de son enfance. Il est marié ; elle a enchaîné les liaisons. Il veille sur son frère handicapé, Bobby ; elle prend soin de sa mère. Mais surtout, autrefois, à Oxford, lorsqu’ils étaient étudiants, Ben et Laura étaient tombés fous amoureux. Ils ne se sont pas revus depuis vingt ans. Sauront-ils saisir la seconde chance qui s’offre à eux ? Que reste-t-il de leurs amours ?

Premières pages

LAURA ÉTAIT RÉVEILLÉE DEPUIS PLUSIEURS MINUTES lorsqu’elle s’aperçut qu’il y avait un problème. Elle ouvrait toujours ses rideaux avant de se coucher, préférant être tirée lentement du sommeil par les premières lueurs du jour plutôt que d’en être arrachée par une sonnerie. (Commencer plus tard les mois d’hiver était un des rares plaisirs que lui offrait son travail de comptable free-lance.) Allongée très confortablement, elle rassembla donc doucement ses esprits – où était-elle et pourquoi ? -, huma les doux effluves du rosier Sombreuil qui lui bouchait en partie la vue sur le jardin et écouta les cris affamés des oisillons de la mésange bleue dans le nichoir à côté du rebord de fenêtre. Son esprit nota le roman américain qu’elle s’obstinait à lire malgré son manque de vertus émollientes et l’efflorescence qui empourprait le fond du verre à vin posé sur sa table de nuit. Son bien-être diminuait à mesure que les meubles et les tableaux lui rappelaient qu’elle n’était plus à Paris, mais à Winchester, que ce n’était pas sa chambre, du moins pas encore tout à fait, mais la chambre d’appoint de sa mère.

Elle venait de se dire avec un soupir rentré qu’elle l’occupait depuis assez longtemps pour qu’une telle distinction ait un arrière-goût de lâcheté, lorsqu’elle se rendit compte que le bruit de fond sur lequel se détachaient les cris des bébés mésanges bleues n’était pas, comme elle l’avait cru, le roucoulement d’une tourterelle turque, mais maman qui l’appelait du jardin.

Elle jura à mi-voix en s’apercevant qu’il n’était que six heures et demie et alla jeter un coup d’œil entre les branches du rosier. Elle jura une seconde fois, plus fort, et enfila sa robe de chambre en courant.

Les romans doux-amers de Patrick Gale Lire la suite »

Une affiche de propagande pour les kolkhozes

Une affiche de propagande pour les kolkhozes