Zouleikha ouvre les yeux

Le Roman

Nous sommes au Tatarstan, au cœur de la Russie, dans les années 30. A quinze ans, Zouleikha a été mariée à un homme bien plus âgé qu’elle. Ils ont eu quatre filles mais toutes sont mortes en bas âge. Pour son mari et sa belle-mère presque centenaire, très autoritaire, Zouleikha n’est bonne qu’à travailler. Un nouveau malheur arrive : pendant la dékoulakisation menée par Staline, le mari se fait assassiner et sa famille est expropriée. Zouleikha est déportée en Sibérie, qu’elle atteindra après un voyage en train de plusieurs mois. En chemin, elle découvre qu’elle est enceinte. Avec ses compagnons d’exil, paysans et intellectuels, chrétiens, musulmans ou athées, elle participe à l’établissement d’une colonie sur la rivière Angara, loin de toute civilisation : c’est là qu’elle donnera naissance à son fils et trouvera l’amour. Mais son éducation et ses valeurs musulmanes l’empêcheront longtemps de reconnaître cet amour, et de commencer une nouvelle vie.

L’auteur

Gouzel Iakhina est née en 1977 à Kazan, au Tatarstan (Russie). Elle a étudié l’anglais et l’allemand à l’université de Kazan, puis a suivi une école de cinéma à Moscou, se spécialisant dans l’écriture de scénarios. Elle a publié dans plusieurs revues littéraires, comme Neva ou Oktiabr. Zouleïkha ouvre les yeux est son premier roman. Elle vit aujourd’hui à Moscou, avec son mari et sa fille.

Récits de lecteurs

Dès les premières pages on tombe sous le charme de Zoulheikha, Yeux verts, ce petit bout de femme soumise sans aucun autre choix, peu éduquée mais sensible et délicate, qui en parallèle de sa religion musulmane est profondément attachée aux croyances païennes héritées de sa mère.

Ce n’est pas facile de contenter un esprit… L’esprit de l’étable aime le pain et les biscuits, l’esprit du portail, la coquille d’oeuf écrasée. L’esprit de la lisière, lui, aime les douceurs.

De minutieuses descriptions, comme celle de la préparation de la bania (la salle consacrée au bain rituel, située en dehors de l’isba) accompagnent l’introduction de ce livre qui va ,suite à un rêve prémonitoire, nous emmener vers une aventure longue et douloureuse dans une Russie en pleine ébullition, où sévit la dékoulakisation menée par Staline.

A travers les yeux de Zouleikha, on saisit, l’esprit des steppes, au-delà des arbres, pulsant comme des fleurs dorées, celui de la prison comme un grand organisme concentré sur l’effort de rester en vie. On visualise les peintures d’Ikonnikov, miettes de culture dans une nature la plus hostile, comme des fenêtres et des leçons d’histoire, telles que le jeune Youssouf les voit. On accompagne, le brillant docteur Leibe qui, longtemps, semble préférer le délire psychotique, tiède, aveuglant et protecteur face à tout ce qui fait mal à voir.

La dékoulakisation

Site Les Yeux du Monde – 2013

A partir de 1928, l’URSS mène une propagande importante pour convaincre les paysans de rejoindre kolkhozes et sovkhozes, structures présentées comme modernes, possédant des machines agricoles notamment. Ces structures permettaient, selon cette propagande, d’arracher les paysans de l’archaïsme pour se moderniser et avoir une vie meilleure. Cependant, malgré cette propagande active, on assiste à une certaine réticence de la part des paysans. Le seul moyen a donc été la contrainte…

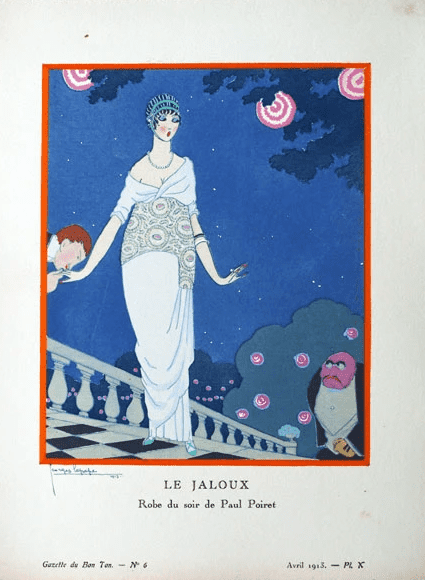

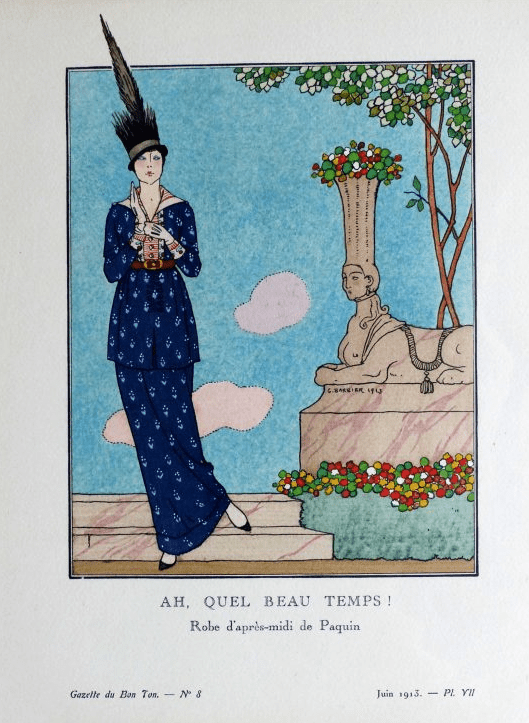

Une affiche de propagande pour les kolkhozes

Une affiche de propagande pour les kolkhozes

En décembre 1929, on estime à 13% seulement la proportion de paysans appartenant à des kolkhozes ou à des sovkhozes. Staline trouve que la collectivisation ne se fait pas assez vite. Les koulaks, c’est-à-dire ceux qui ont des grandes fermes employant des ouvriers agricoles, ont notamment du mal à accepter ce nouveau système. En décembre 1929, Staline annonce ainsi vouloir « le passage de la limitation des tendances exploiteuses des koulaks à la liquidation des koulaks en tant que classe », ce qu’approuve le Politburo en 1930. Une entreprise de liquidation des koulaks qui résistent à la collectivisation est alors lancée : c’est la dékoulakisation. Dans la réalité, tous ceux qui s’opposent à la collectivisation sont présentés comme koulaks. Or, la grande masse des paysans s’opposaient à la collectivisation. En 1930, face à la menace collectiviste, de nombreux paysans préfèrent abattre leur cheptel plutôt que de les donner aux structures collectives : plusieurs dizaines de millions de têtes sont ainsi perdues.

Pour faire face au mécontentement paysan, les expropriations et exécutions se multiplient et les camps du Goulag se remplissent. Le Goulag est une administration centrale qui dirige des camps en Sibérie ou au Kazakhstan. Souvent, les koulaks sont déportés en famille dans ces régions périphériques afin de les mettre en valeur. Ce sont les « colons spéciaux » qui, surveillés, ne peuvent quitter leur nouvelle région et travaillent dans des chantiers où la mortalité est élevée. En 1930 et 1931, on compte environ 1,8 million de victimes de la dékoulakisation. Or, ceux qui résistaient étaient souvent les paysans les plus dynamiques. Les campagnes se retrouvent à la fois décapitées et terrifiées.

Des conséquences profondes sur les résultats de l’agriculture

En 1930, l’URSS réalisant de bonnes récoltes, Staline estime que l’on peut prélever encore plus sur la production agricole afin de vendre du blé à l’étranger, notamment à l’Allemagne, contre des crédits et des machines. Ainsi, en 1931 et en 1932, les livraisons, imposées, sont de plus en plus excessives. Les kolkhozes sont soumis à des exigences extrêmes, si bien qu’ils ne peuvent plus nourrir le bétail et même les travailleurs. Par ailleurs, les kolkhozes ne peuvent plus ressemer. Cette situation aboutit à de nombreuses famines, et à l’Holodomor, qui signifie « extermination par la faim » : cette famine frappa durement le Kouban et l’Ukraine, et fit entre 2,5 et 5 millions de morts.

En 1935, la dékoulakisation est jugée comme étant achevée, les koulaks en tant que classe sociale ayant cessé d’exister.

La « dékoulakisation » dans les campagnes d’URSS

Film muet de 1928

Dans un village enneigé d’URSS, des manifestations sont organisées pour dénoncer les « Koulaks », paysans aisés et petits propriétaires s’opposant à la collectivisation des terres et refusant de satisfaire la collecte agricole.

Date de diffusion : 13 juin 1928

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000915/la-dekoulakisation-dans-les-campagnes-d-urss-muet.html

Zouleikha ouvre les yeux Lire la suite »