Une femme à Berlin

Une femme à Berlin (allemand : Eine Frau in Berlin) est un témoignage autobiographique d’une jeune Allemande sous la forme d’un journal allant du 20 avril au 22 juin 1945. Il relate, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la chute du Troisième Reich et la prise de la ville de Berlin par l’Armée rouge, dont les soldats se livrent à cette occasion à des exactions et meurtres dont des viols de guerre massifs pendant plusieurs mois, et dont la jeune femme est victime à plusieurs reprises.

Le témoignage

Le texte décrit la vie quotidienne des Berlinois, notamment des femmes, au printemps 1945, tout près de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La population est dans l’attente et l’angoisse de l’arrivée imminente des troupes soviétiques, et les habitants sont livrés à eux-mêmes dans le chaos de la débâcle allemande, l’État allemand — le Troisième Reich — étant sur le point de capituler. Les habitants, conscients de la profonde ire animant les troupes soviétiques à leur égard, notamment engendrée à la suite de l’invasion de leur pays en juin 1941 et à la profusion de crimes de guerre alors perpétrés en URSS par les instances nazies de 1941 à 1944, sont tenaillés tant par la faim que par la peur et entièrement mobilisés par la recherche du minimum vital.

Après la capitulation allemande le 8 mai 1945, l’occupation soviétique se révèle rapidement être un cauchemar pour les femmes, victimes de violences sexuelles perpétrées par les soldats de l’Armée rouge. On estime que cent mille femmes ont été violées pour la seule ville de Berlin durant cette période.

Cependant, malgré l’horreur, l’auteure développe son témoignage avec une certaine rationalité : elle n’exprime aucune haine à l’égard de l’occupant et parvient, malgré la souffrance, les humiliations et le traumatisme à faire la part des choses, non sans sarcasme. Avec un regard acéré, elle montre l’ampleur du ressentiment de ses compatriotes à l’égard d’Adolf Hitler, mais aussi les petites et grandes mesquineries qui révèlent la véritable nature des uns et des autres lorsque l’ordre social est bouleversé. En particulier, au moment de l’arrivée des soldats dans la ville, elle évoque son étonnement de découvrir des femmes parmi les sous-officiers de l’Armée rouge, étrangeté pour elle de la condition féminine en URSS là où les femmes sous le Troisième Reich évoluaient dans des limites continuatrices du triptyque des 3K. (Kinder, Küche, Kirche. « Enfants, cuisine, église », rôles traditionnels dévolus aux femmes sous l’empire allemand et le Troisième Reich.)

L’auteure étant libre de ses opinions — aucun compagnon ou membre de sa famille à ses côtés, elle indique à son entourage dans les abris qu’elle « prend juste des notes » et aux Soviétiques qu’elle perfectionne son russe — cet écrit préfigure donc, malgré sa diffusion décalée auprès du public allemand, la période du réalisme en littérature qui va succéder à l’effondrement de l’idéologie politique dominante l’année 1945.

Personnages principaux

La narratrice

La narratrice, qui ne donne pas son nom dans son récit, est une jeune femme qui décrit sa vie dans son journal et témoigne des événements auxquels elle assiste pendant huit semaines : la bataille de Berlin, la chute du Troisième Reich puis l’occupation de l’Allemagne par les Soviétiques. Elle se présente comme salariée d’une maison d’édition, a longuement voyagé en Europe durant sa jeunesse et maîtrise les bases de différentes langues, dont le russe et le français. Elle se décrit comme une « blondinette de trente-ans toujours habillée du même manteau d’hiver ». D’abord domiciliée dans un appartement abandonné, elle se réfugie chez une veuve lorsque le domicile de cette dernière est endommagé. Elle souffre d’abord de la faim, puis des bombardements, devant se terrer dans des abris anti-aériens. Après l’arrivée des troupes soviétiques — à la suite de leur victoire dans la bataille de Berlin — de nombreux soldats de l’Armée rouge lui font subir de très fréquents viols collectifs, sans que personne n’intervienne pour elle, ni pour les autres femmes victimes. De fait, terrorisée et humiliée, elle recherche la « protection » d’un haut-gradé de l’armée occupante afin de devenir sa « chasse gardée », tout en y trouvant un moyen d’avoir accès à de la nourriture. Une fois l’Armée rouge restructurée et le départ des Soviétiques des quartiers civils de Berlin, elle fait partie des femmes des ruines, ayant pour tâche de reconstruire la capitale.

La veuve

Femme de 50 ans qui a eu une vie aisée avant la guerre, la veuve recueille la narratrice et partage son appartement avec elle et son sous-locataire, monsieur Pauli. Ayant elle aussi été victime d’un viol, elle montre de l’empathie envers la narratrice et développe une certaine complicité avec elle. Toute autant préoccupée par sa survie que les autres Berlinois, elle est reconnaissante de la nourriture apportée par les Soviétiques et tente d’arrondir les angles quand les événements s’aggravent. Sous la pression de monsieur Pauli, elle demande à la narratrice de déménager une fois les Soviétiques partis, et qu’elle n’amène plus de nourriture qu’elle récupérait auprès des militaires.

Monsieur Pauli

Sous-locataire de la veuve, cet homme rentre de la guerre et dit souffrir de névralgie, ce que la narratrice pense être en réalité une névrose de guerre. Bien qu’étant censé être le « protecteur » des deux femmes avec qui il partage un appartement, il n’empêche pas leurs viols. Comptable de profession, il sympathise avec les Soviétiques durant leur séjour et demande à la veuve de faire partir la narratrice une fois qu’elle ne ramène plus de nourriture.

Petka

Petka est l’un des premiers soldats soviétiques ayant violé la narratrice. Par la suite, il débute un harcèlement envers elle, exprimant combien il l’aime et son désir de l’épouser. Une fois l’arrivée de gradés dans l’appartement de la narratrice, il n’éprouve plus que haine envers elle, et, étant porté sur l’alcool, a de nombreux accès de violence envers elle.

Anatol

Anatol est un lieutenant soviétique d’origine ukrainienne, et le premier gradé que la narratrice a débusqué afin de mettre fin aux viols massifs dont elle était victime. Décrit comme grand et fort, facilement « manœuvrable » bien que violent, il est exploitant laitier dans le civil.

Le maïor

Homme aimable et réservé, alors qu’il désire avoir une relation sexuelle avec la narratrice, le maïor (major, en russe : Майор) met un point d’honneur à savoir si elle le désire et à préciser vouloir partir si ce n’était pas le cas. La narratrice accepte, car Anatol a été muté et qu’elle a toujours besoin d’une « protection ». Il fournit les habitants de l’appartement en nombreux moyens de subsistance et reste jusqu’au départ des troupes.

Gerd

Gerd est le fiancé de la narratrice parti à la guerre. Son souvenir est une des rares sources de réconfort pour la narratrice. Cependant, une fois rentré à Berlin après le retrait des troupes soviétiques des quartiers civils, il ne supporte pas le témoignage de la narratrice et des autres femmes à propos de leurs viols, les qualifiant de « chiennes impudiques ». Il quitte la ville sans que la narratrice sache s’il reviendra un jour.

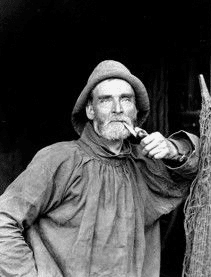

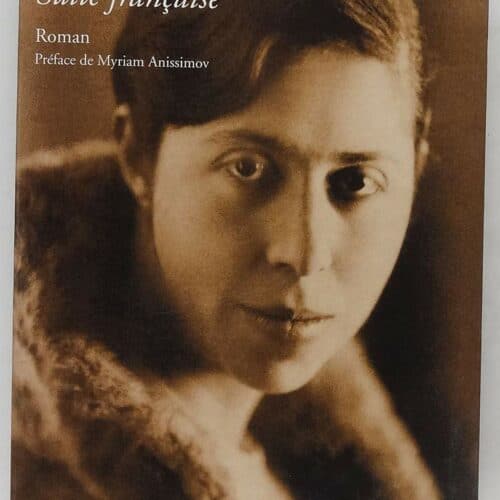

L’auteure : Marta Hillers

Marta Hillers est une journaliste allemande, née le 26 mai 1911 à Krefeld (Empire allemand) et morte le 16 juin 2001 à Bâle (Suisse). Elle est principalement connue pour avoir été l’auteur d’un récit autobiographique intitulé Une femme à Berlin (Eine Frau in Berlin) dans lequel elle raconte la vie quotidienne à Berlin au début de l’occupation soviétique, notamment du point de vue des femmes, victimes d’innombrables exactions et viols.

Biographie

Marta Hillers étudie à la Sorbonne, puis effectue de nombreux voyages dans toute l’Europe. Outre l’allemand, sa langue natale, elle maîtrise le français et le russe.

Elle se trouve à Berlin en 1945 et doit faire face à l’occupation par l’Armée Rouge.

Les mémoires de Marta Hillers, Une femme à Berlin, sont publiés pour la première fois en 1954, en anglais et de façon anonyme. Son journal a été écrit pendant la chute de Berlin.

Marta Hillers se marie dans les années 1950, déménage en Suisse dans la région francophone de Genève, abandonne le journalisme, après avoir au préalable publié de nouveau son journal en allemand en 1959. Cette publication déclenche une controverse, compte tenu de son utilisation possible à des fins de propagande en pleine guerre froide. Toutefois, l’ouvrage ne se vend pas bien et est très critiqué.

Ayant été accusée de bafouer l’honneur des femmes allemandes, Marta Hillers refuse toute nouvelle publication de son journal.

Ce n’est qu’après sa mort — survenue en juin 2001 — qu’Une femme à Berlin peut de nouveau être publié. Il devient un best-seller en 2003, grâce à l’intérêt grandissant porté soixante ans après aux conditions sociales de l’époque.

L’ouvrage rend compte de l’indiscutable étendue des viols commis à Berlin, comme l’attestent par ailleurs les documents hospitaliers de l’époque, qui à eux seuls mentionnent environ cent mille cas. Il est estimé que deux millions de femmes en Allemagne subirent des viols durant la période d’occupation par l’Armée Rouge.

En 2008, un film d’une durée de 131 minutes, dont le scénario est directement inspiré de son journal, Anonyma – Eine Frau in Berlin, sort en salles.

Une femme à Berlin est la seule œuvre littéraire connue de Marta Hillers.

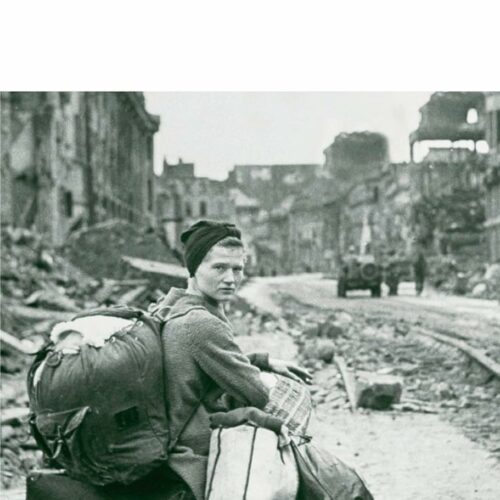

Femmes des ruines

Les femmes étant la grande majorité de la population civile demeurant à Berlin, elles sont réquisitionnées au déblaiement des ruines et à divers travaux de soutien. La narratrice, travaillant à la fois dans une usine et à la blanchisserie pour soldats, tout en étant victime du trauma du viol et à l’incertitude sur son avenir.

En 1945, 30 % de la ville de Berlin est en ruines, et la quasi-totalité des bâtiments sont gravement endommagés. Le nombre de femmes des ruines ayant reconstruit la capitale allemande est estimé à soixante mille.

C’est deux mois à peine après la fin de la guerre, en juillet, qu’Yevgeny Efim Khaldei a saisi Berlin, enlèvement de décombres. Célèbre photoreporter russe, il a suivi la progression des troupes soviétiques en Allemagne, leur entrée dans Berlin, mais également le quotidien de la capitale durant des premières semaines d’occupation.

Le cliché montre une scène devenue habituelle pour les civils berlinois : organisés en plusieurs files et munis quelques outils (pelles et sceaux), ces derniers sont occupés à déblayer les ruines. Hommes, femmes et enfants s’occupent ici dans le calme d’une véritable butte formée par les décombres, tâchant de récupérer les briques encore entières (entreposées au premier plan en bout de file).

Si elle reprend le même motif que l’image précédente, Des femmes enlèvent des décombres dans une rue de Berlin, présente cependant plusieurs différences intéressantes avec celle-ci. D’une part, elle n’est pas l’œuvre d’un photographe appartenant au camp des vainqueurs mais d’un photographe allemand, Max Ittenbach. Prise en 1949 (les stigmates de 1945 sont encore bien présents dans la ville à cette période), elle met en scène un groupe exclusivement féminin qui, quatre ans après la fin de la guerre, poursuit le travail de déblaiement. L’enlèvement des décombres est en effet à un stade plus avancé que sur le cliché précédent : la route est assez dégagée, propre et praticable.

Des femmes enlèvent des décombres dans une rue de Berlin permet de rappeler le rôle particulier des femmes dans cet épisode de reconstruction. Avec autant d’hommes morts, prisonniers ou blessés à la guerre, c’est bien ces dernières, appelées rapidement « femmes des ruines » (ou « femmes des décombres ») qui sont dans les premiers temps chargées de remettre la ville en état, en déblayant les ruines, édifiant des montagnes de gravats, puis en rétablissant ce qui peut l’être.

Soldats de l’armée rouge à Berlin en 1945

Une femme à Berlin Lire la suite »

1905

1905

![Toute ressemblance avec le père (Littérature française) par [Franck Courtès]](https://epikepoque.fr/wp-content/uploads/2023/11/toute-ressemblance-avec-le-pere-litterature-franc.jpeg)

![Sur une majeure partie de la France (Littérature française) par [Franck Courtès]](https://epikepoque.fr/wp-content/uploads/2023/11/sur-une-majeure-partie-de-la-france-litterature-f.jpeg)

![Les liens sacrés du mariage par [Franck Courtès]](https://epikepoque.fr/wp-content/uploads/2023/11/les-liens-sacres-du-mariage-par-franck-courtes.jpeg)

![Autorisation de pratiquer la course à pied (Littérature française) par [Franck Courtès]](https://epikepoque.fr/wp-content/uploads/2023/11/autorisation-de-pratiquer-la-course-a-pied-litter.jpeg)

![La dernière photo (Littérature française) par [Franck Courtès]](https://epikepoque.fr/wp-content/uploads/2023/11/la-derniere-photo-litterature-francaise-par-fra.jpeg)

![À pied d'œuvre par [Franck Courtès]](https://epikepoque.fr/wp-content/uploads/2023/11/a-pied-doeuvre-par-franck-courtes.jpeg)

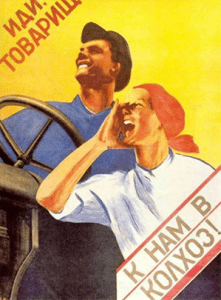

Une affiche de propagande pour les kolkhozes

Une affiche de propagande pour les kolkhozes