1922-1923, Georges fait son service militaire au Maroc, 1ère étape décisive de son ascension sociale

La mobilisation

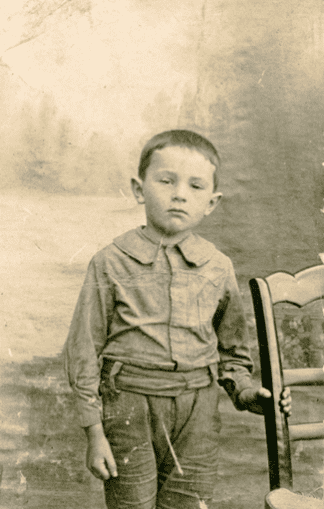

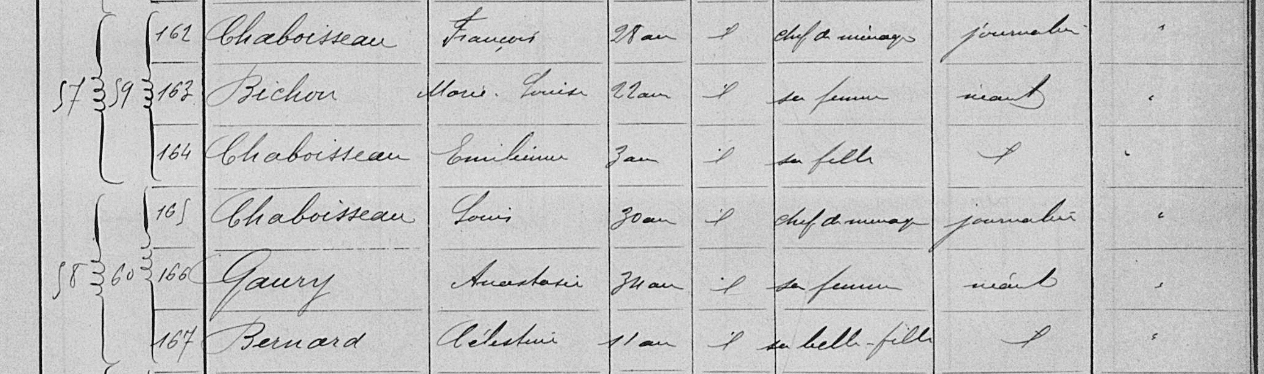

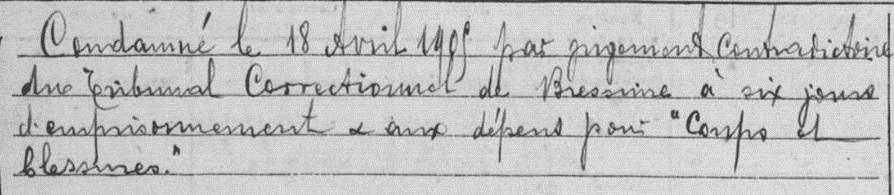

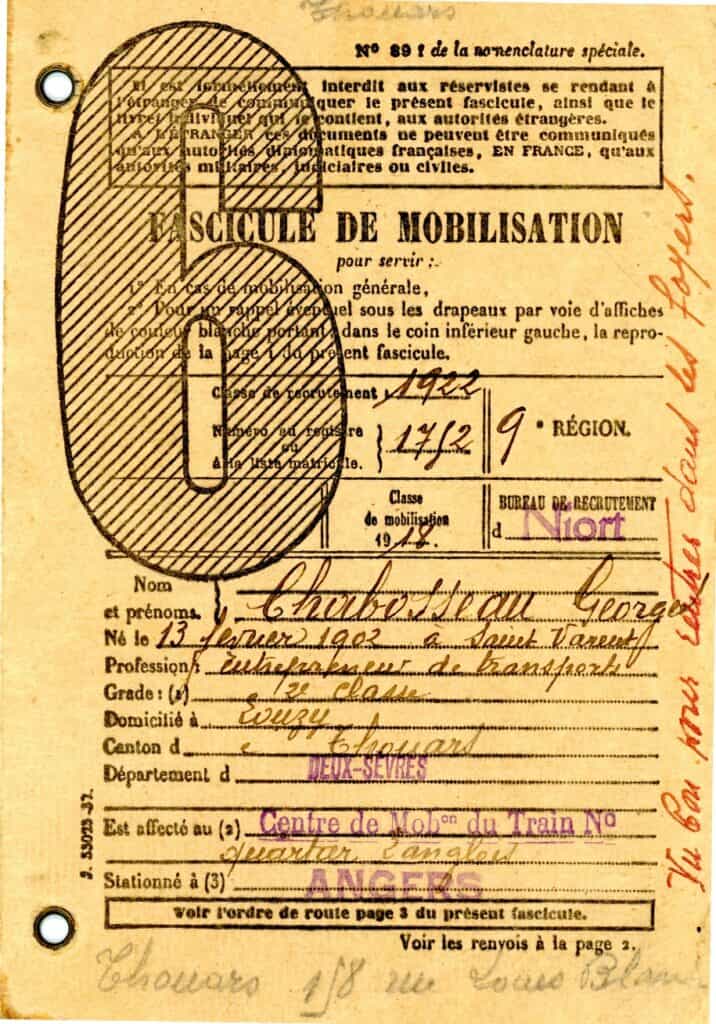

Le 13 février 1922, Georges Chabosseau, mon grand-père, a 20 ans. Il est mobilisé au bureau de recrutement de Niort avec le grade de 2ème classe. Sur le fascicule de mobilisation, il est indiqué qu’il habite Louzy et exerce la profession d’entrepreneur de transports.

Il est affecté au Centre de mobilisation du Train quartier Langlois (la caserne Verneau, aujourd’hui) à Angers. Il rejoint ensuite Bordeaux pour embarquer, destination Casablanca au Maroc.

La traversée Bordeaux – Casablanca

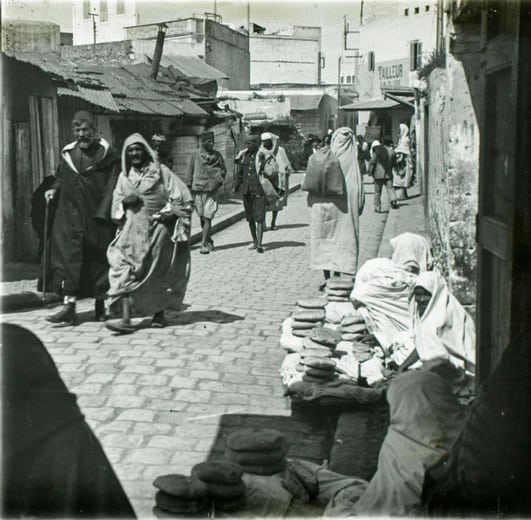

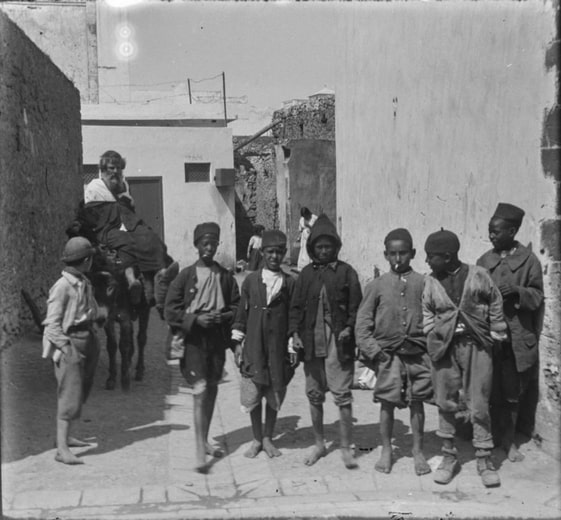

Ces photographies sur plaques de verre ont été réalisées par Jean Thomas lors de sa traversée Bordeaux – Casablanca sur le Figuig en Mars 1922. Elles retracent, à l’identique, le parcours de Georges à son arrivée au Maroc.

Originaire de Saint Paul sur Sauve, village situé au nord-ouest de Toulouse, Jean Thomas est un scientifique-explorateur. Né le 14 juin 1890, Jean Thomas, après des études scientifiques est gravement blessé durant la guerre de 1914. En voiture ou side-car il accomplit des missions d’exploration au Maroc et dans toute l’Afrique Française de 1922 à 1931 pour le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, et pour l’Illustration et le Ministère des Colonies.

Le Maroc constitue la première mission scientifique exploratoire de Jean Thomas.

Du 14 mars au 4 août 1922, il étudie les pêcheries en vue de leur développement possible.

Les photographies sur plaques de verre prises par Jean Thomas lors de sa traversée sur le Figuig en mars 1922 et celles de son débarquement à Casablanca

Le débarquement à Casablanca

Pourquoi Georges fait-il son service militaire au Maroc ?

L’histoire du protectorat français au Maroc

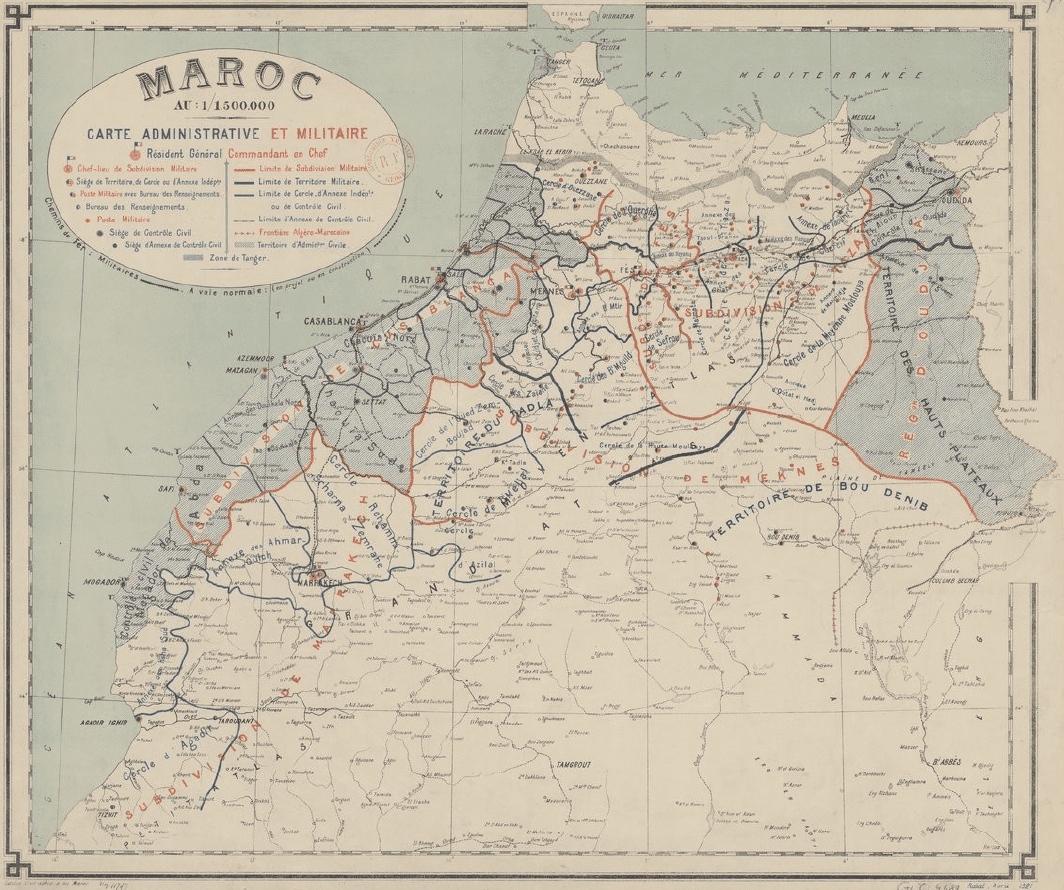

Au milieu du XIXe siècle, les routes méditerranéennes prennent une nouvelle importance pour les grands Etats européens. En 1856, un traité de commerce, ouvre le Maroc aux produits européens. En 1863, une convention franco-marocaine voit le jour. Pour la France, le Maroc était très important à cause de sa position stratégique. Pour développer ses ambitions économiques et territoriales, la France désirait créer un ensemble nord-africain homogène, sous son autorité.

Au début du XXe siècle, le Maroc s’endette de plus en plus envers l’Europe et particulièrement envers la France. En 1912, l’accord de Fès plaça le Maroc sous un protectorat. Le traité du protectorat divise le Maroc en zone française, espagnole, et internationale à Tanger.

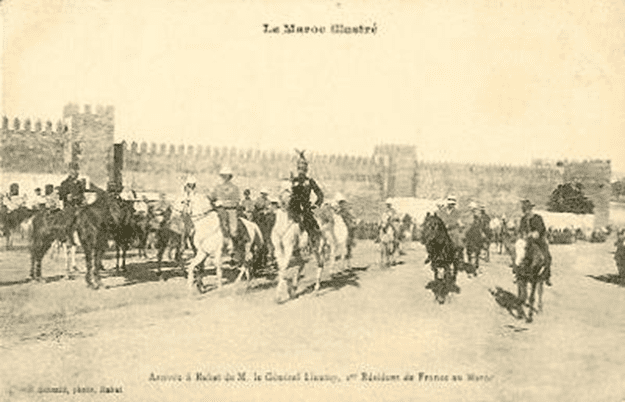

Pendant quatorze ans, le protectorat s’incarna dans la forte personnalité du Maréchal Lyautey, premier résident général (1912-1925) qui fit œuvre de conquête, d’organisation et de mise en valeur. Le ralliement des tribus, au nom du sultan, s’obtint en usant de diplomatie à l’égard des grands caïds ou en effectuant des opérations militaires.

Pendant son protectorat, la France a imposé plusieurs réformes qui visent en premier lieu à affaiblir l’impact de l’islam dans le pays, notamment chez les populations berbérophones et rurales, en supprimant ou en diminuant les lois de l’islam tout en leur substituant une justice à la française. Une partie du secteur agricole se tourne vers une agriculture moderne orientée vers l’exportation. Tandis que l’artisanat traditionnel connaît des difficultés, une industrie basée d’abord sur la richesse minière du pays se développe. Ces transformations entraînent d’importants mouvements de population à l’intérieur du Maroc (exode rural) et le développement d’un important centre économique sur la côte atlantique : Casablanca.

Georges est affecté au 123ème Escadron du Train des Equipages Automobiles à Casablanca

Le Train des Equipages

En 1807, dans le fracas des combats napoléoniens, le Train des Equipages naissant est en charge du seul transport de la farine, du pain, de la viande et du fourrage.

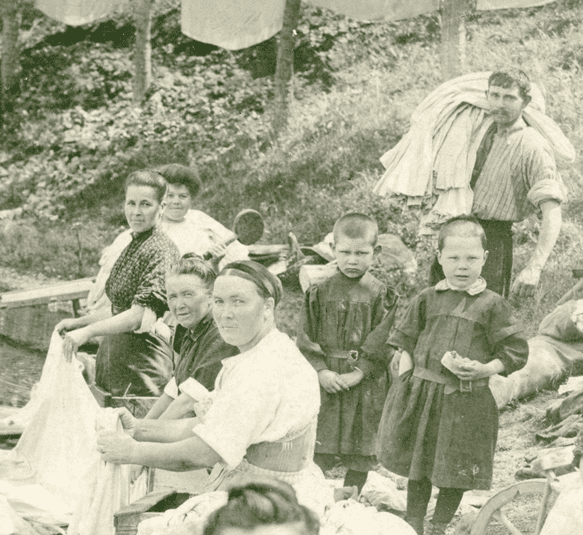

Les transports de ravitaillement, exclusivement hippomobiles jusqu’en 1914, constituent toujours le centre des activités du Train des Equipages au début du XXe siècle.

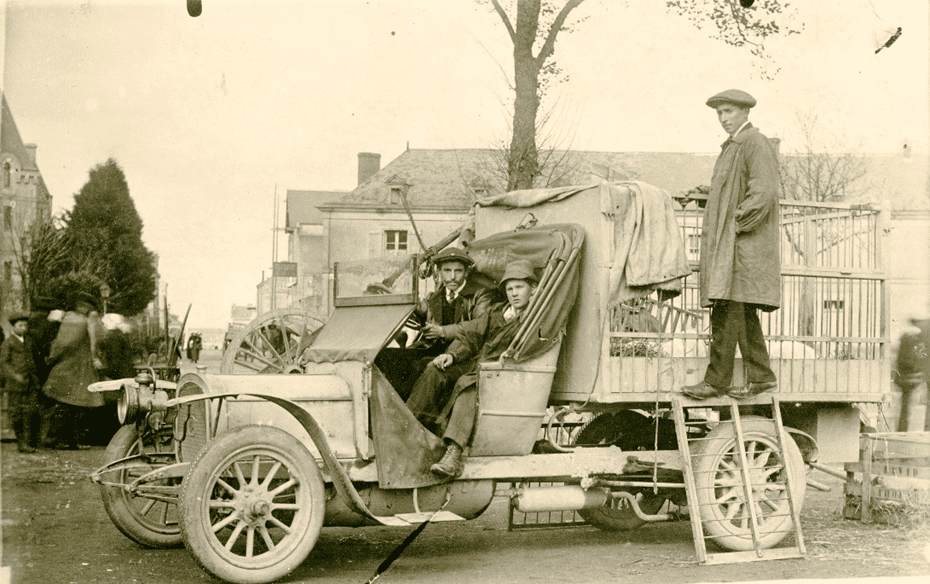

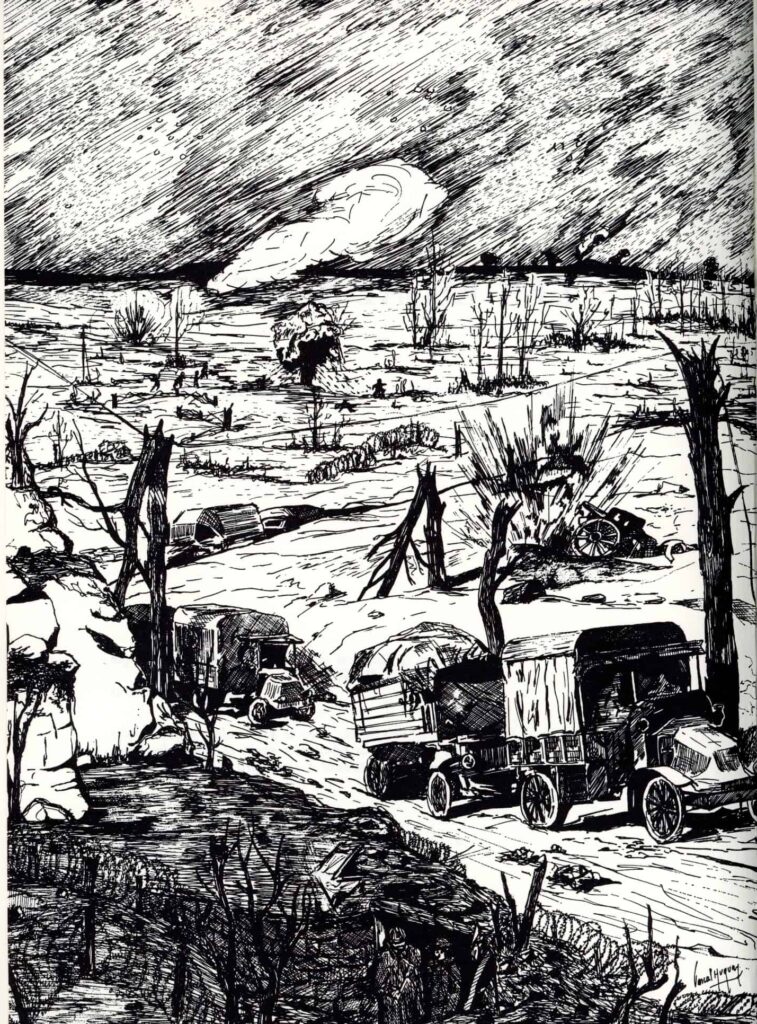

Lors de la motorisation des armées, le camion devient l’outil de base de ravitaillements plus variés, massifs et urgents. Transporteur de vivres, d’effets, de munitions et d’équipements, le soldat du Train devient, alors, aussi chargé de l’acheminement des troupes

Le Train automobile du Maroc 1920-1923

Avec ses moyens libérés par la fin de la Grande Guerre, Lyautey reprend ses opérations de pacification interrompues par manque de moyens.

De 1920 à 1921, les compagnies et convois auxiliaires assurent vers les postes un service très chargé et prennent part de façon incessante aux convois de ravitaillement. Les colonnes de pacification et l’installation de nouveaux postes exigent également des moyens importants du Train.

Les comptes rendus parlent peu du Train automobile bien qu’il soit arrivé en cours d’opérations. Contraint de n’utiliser que les routes empierrées ou les pistes en parfait état, les camions du Train sont écartés des opérations de toutes premières lignes. Dispensé de certains périls, le Tringlot automobile essuie fréquemment le coup de fusil de pillards qui attaque bien entendu quand le moteur crée des difficultés. Il n’en demeure pas moins qu’en transportant les troupes et le ravitaillement jusqu’au bout extrême des routes empierrées, le Train automobile a largement contribué à la victoire sur la dissidence.

Le 123e Escadron

Entièrement automobile, le 123e Escadron basé à Casablanca est créé le 1er janvier 1921. Ses compagnies sont ventilées à Casablanca pour la 1ère et la 4ème, à Fez pour la 2e, à Meknès pour la 3e. L’escadron participe aux opérations de pacification du Maroc.

Au plus fort de la campagne l’Escadron comprend 23 officiers, 1200 sous-officiers, conducteurs et ouvriers, des véhicules légers et 150 camions.

Chaque compagnie est spécialisée, 1ère : triage et exploitation, la 2ème : transports sur Fez, Oujda, Taza, la 3ème : transports sur Meknès et Midelt, la 4 ème : transports sur Marrakech, Tadla, Agadir.

En mars et avril, le 123ème Escadron reçoit 120 camions en renfort. En mai, le commandement envoie au Maroc, la 162e compagnie du 14e Escadron de métropole avec 100 camions. Le tonnage transporté est impressionnant compte tenu des matériels employés, 73000 tonnes en 4 mois et 30000 hommes.

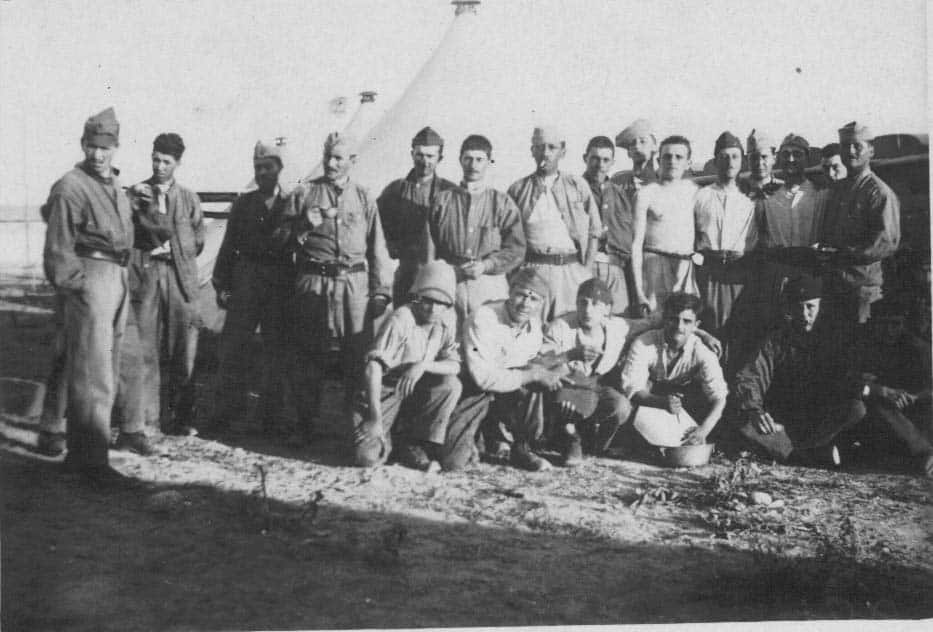

Georges fait son service militaire au sein de la 1ère compagnie du 123ème Escadron du Train des Equipages Automobiles

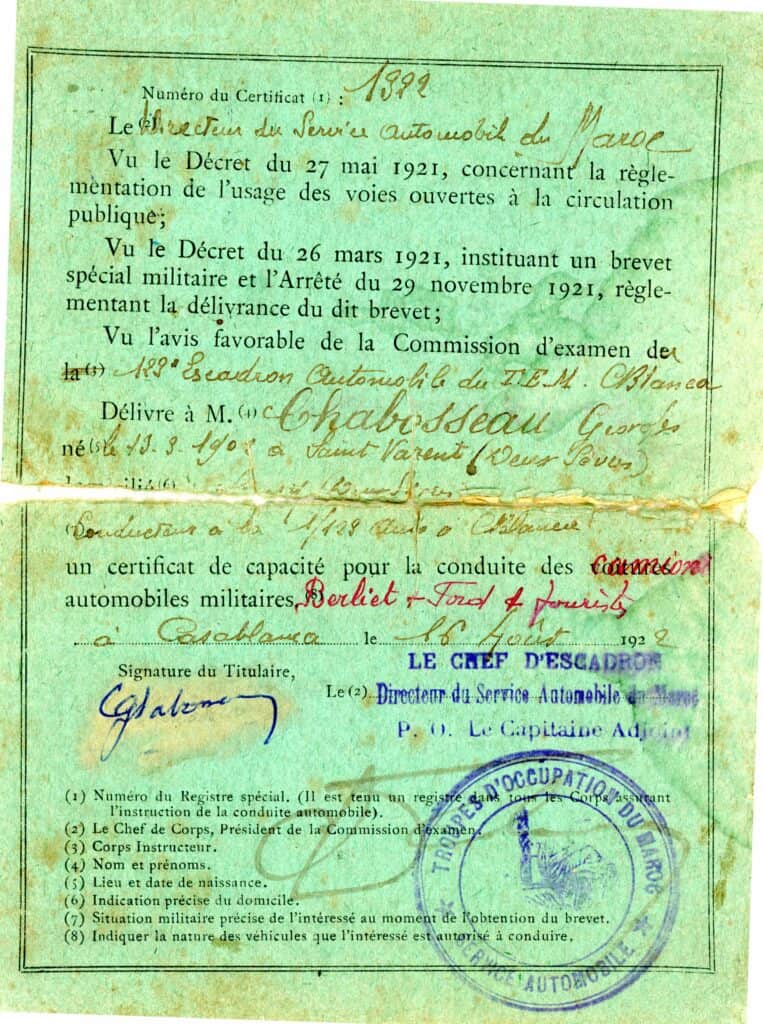

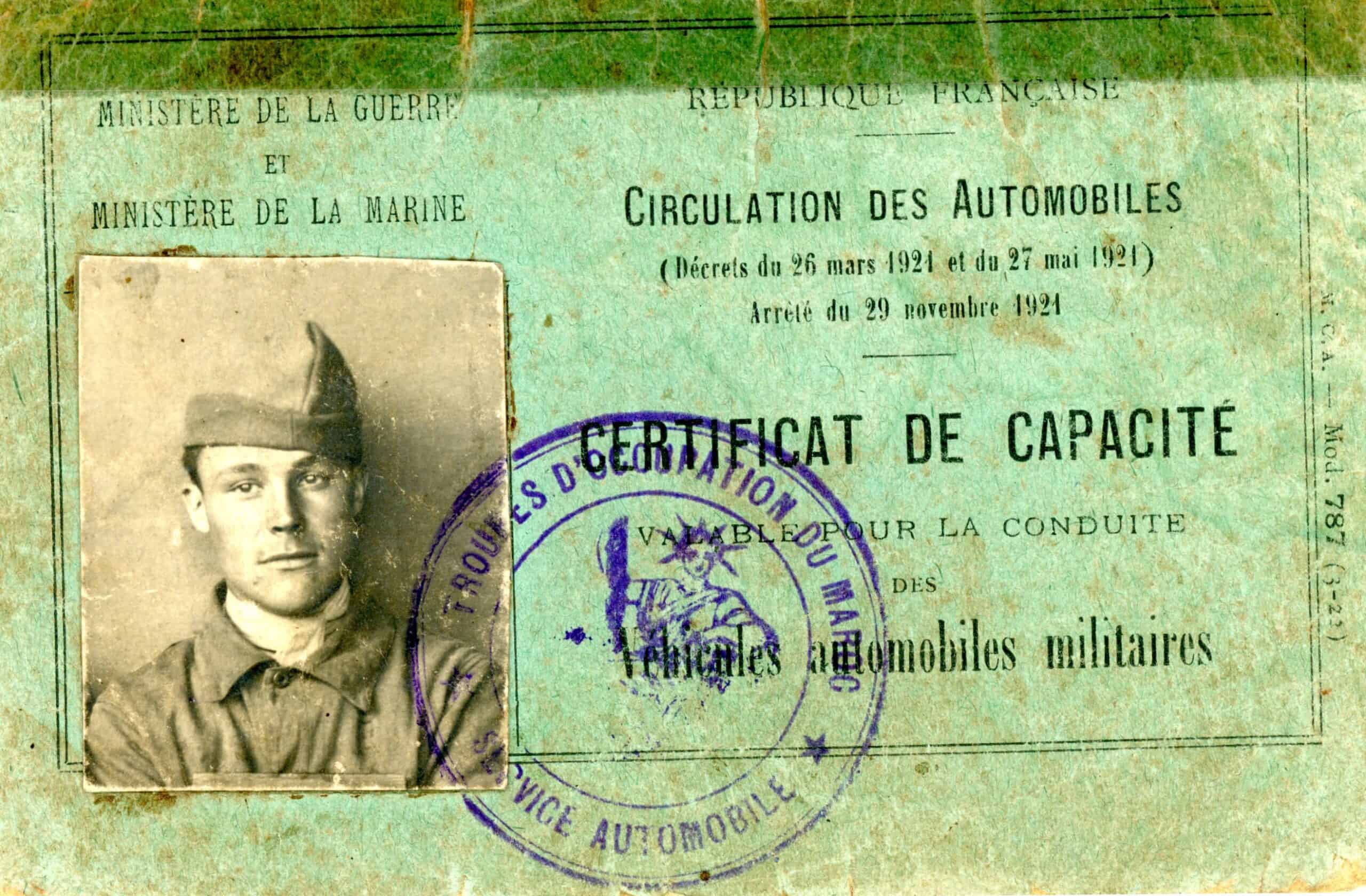

Georges obtient le permis de conduire. Arrivé simple soldat, il est tout d’abord mécanicien monteur, puis il est chauffeur de camion et enfin il devient le chauffeur du colonel.

Georges obtient son permis de conduire militaire le 16 août 1922. Il est autorisé à conduire les camions militaires Berliet et Ford et les véhicules de tourisme.

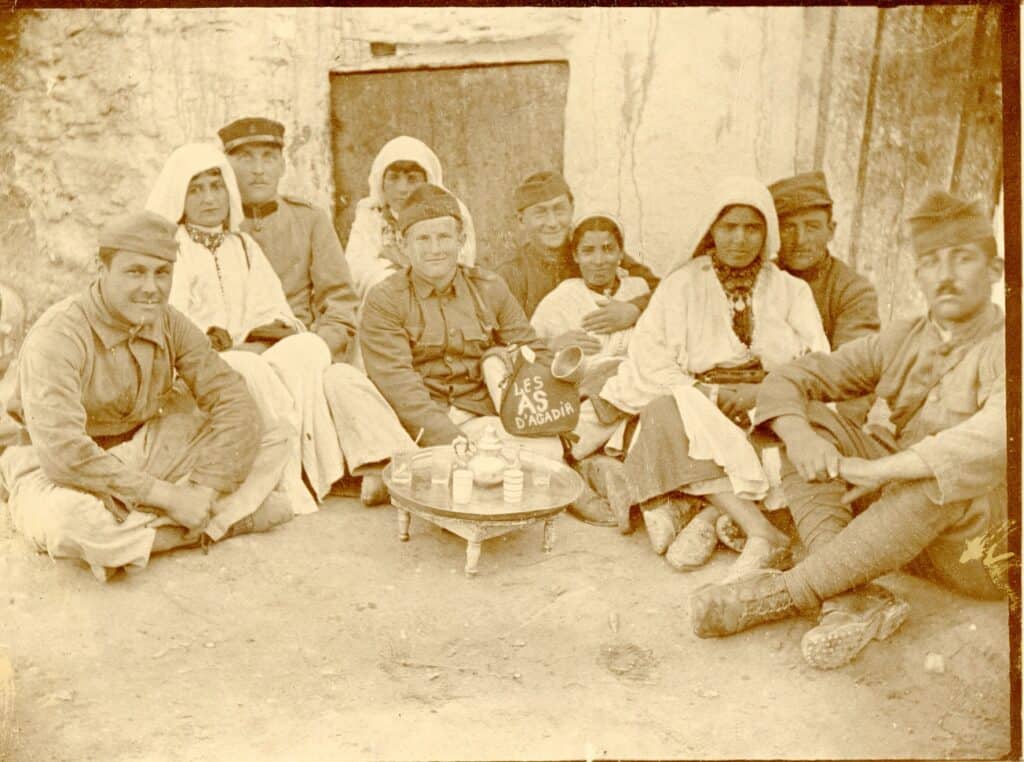

Bien qu’il soit affecté à la 1ère compagnie dont la mission est le triage et l’exploitation Georges a été en mission à Agadir avec son « copain » Henri Guindon comme les photos ci-dessous nous l’indiquent.

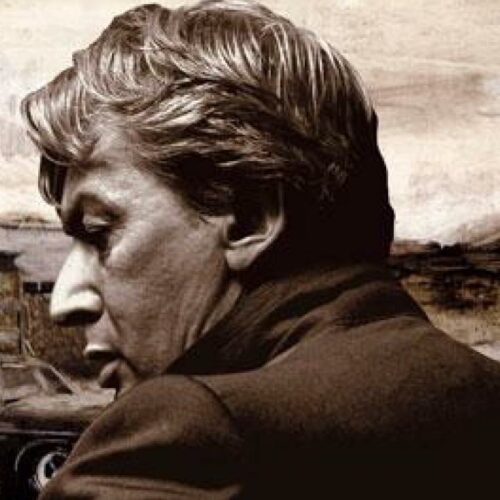

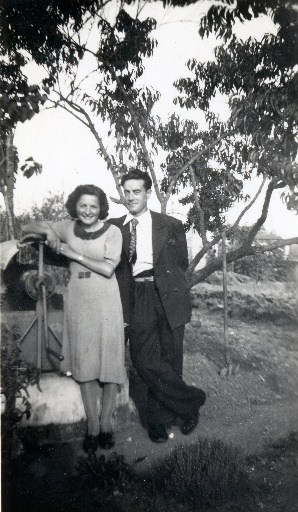

Avec mon copain H Guindon, devant la voiture du colonel et lors de son départ

La démobilisation et le retour en France

Georges termine son service militaire au Maroc en août 1923. Il embarque pour son retour à Cablanca le 16 août 1923. Il est démobilisé le 7 novembre 1923 après avoir bénéficié de 56 jours de permission. Il est de retour à Louzy puis à Thouars.

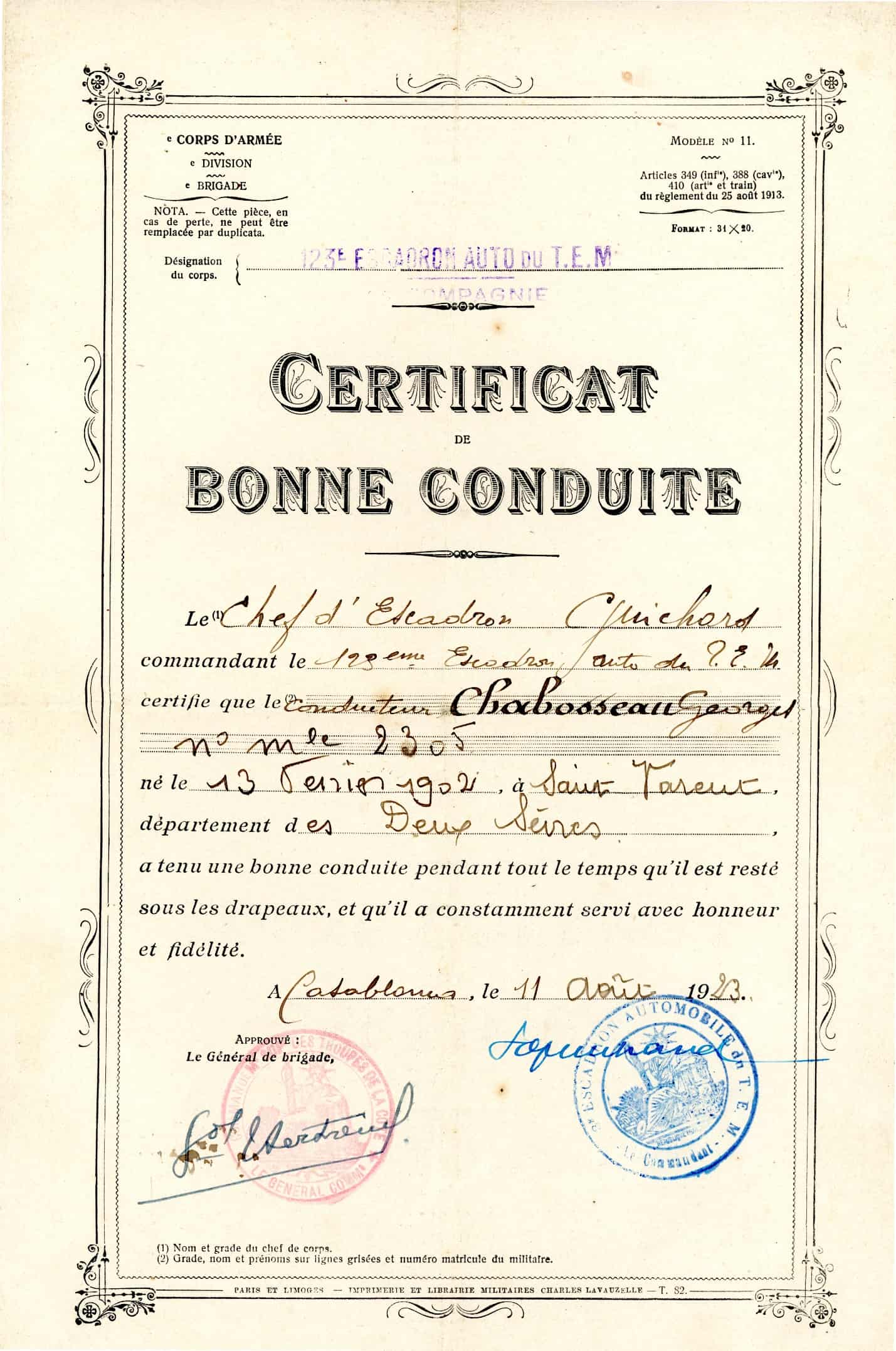

Il obtient le Certificat de Bonne Conduite.

Georges a franchi un cap, il a amélioré ses compétences en lecture et écriture et a acquis des connaissances en mécanique et en conduite. Et puis, il a commencé à réaliser ses ambitions. Entré à l’armée simple bidasse, il finit chauffeur du colonel.

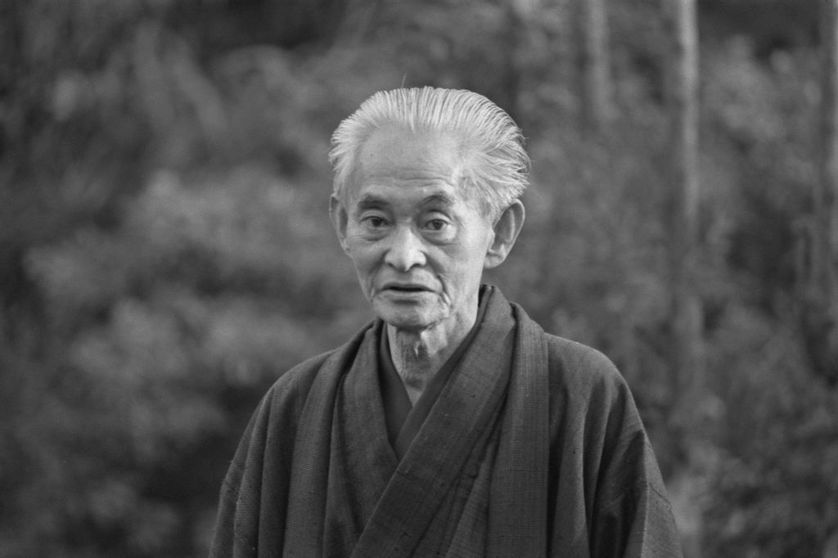

L’écrivain japonais Yasunari Kawabata (1899 – 1972), ici en 1968.

L’écrivain japonais Yasunari Kawabata (1899 – 1972), ici en 1968.

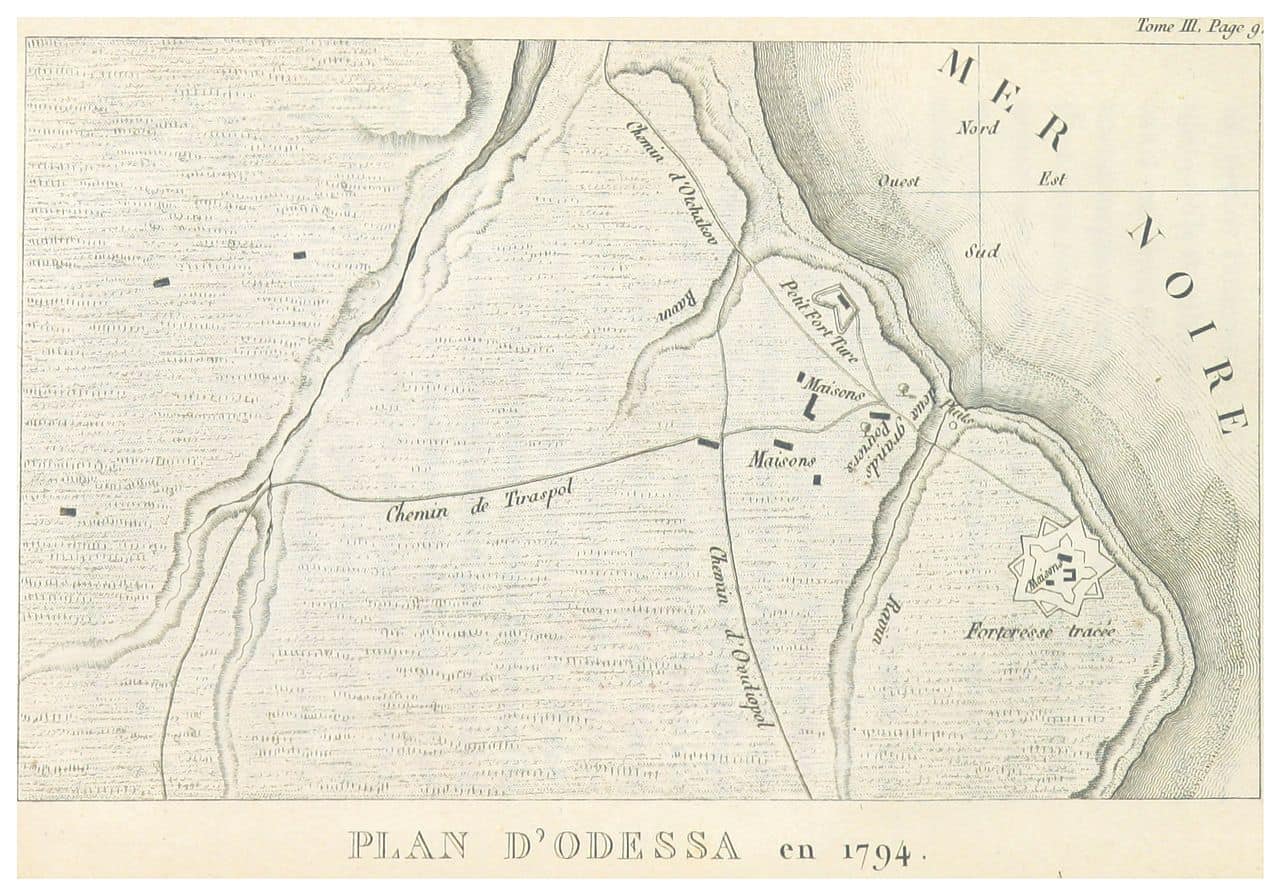

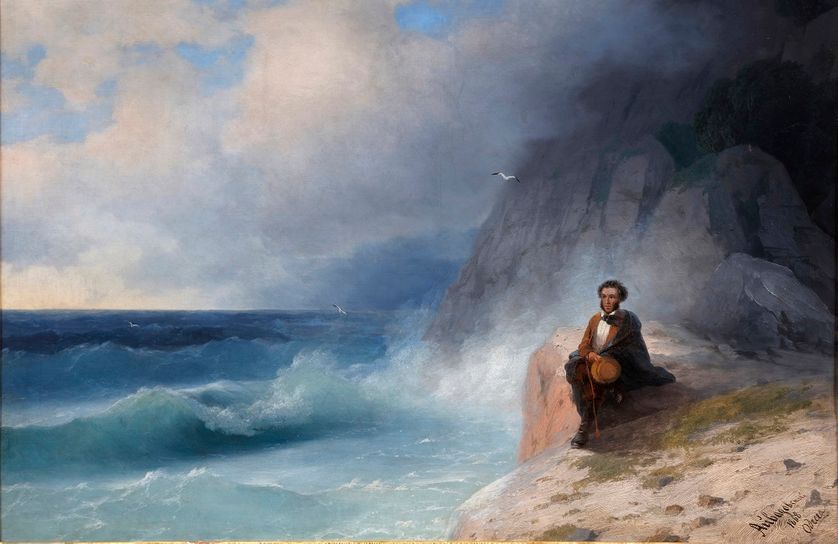

Ivan Aïvazovski (1817-1900), Alexandre Pouchkine sur les bords de la Mer Noire (1868)

Ivan Aïvazovski (1817-1900), Alexandre Pouchkine sur les bords de la Mer Noire (1868)