Philippe Jaccottet

Biographie

Philippe Jaccottet est un poète, écrivain et traducteur français. Il est né en 1925 à Moudon en Suisse. Après des études de lettres à Lausanne et à Paris, Jaccottet s’installe à Grignan dans la Drôme en 1953.

Son premier recueil de poèmes, « L’Effraie et autres poèmes », est publié en 1953. Il est suivi par de nombreux autres recueils, dont : L’ignorant (1958), Airs (1963), À la lumière d’hiver (1977), Cahier de verdure (1990), Après beaucoup d’années (1994), La Clarté des ombres (2011) …

Jaccottet est connu pour son style sobre et lyrique, ainsi que pour sa capacité à saisir la beauté des moments simples de la vie quotidienne.

Avec d’autres poètes ; Yves Bonnefoy, son ami André du Bouchet, Francis Ponge et d’autres, Jaccottet a appartenu à une génération de poètes français qui s’est caractérisée par son lyrisme après la Seconde Guerre mondiale.

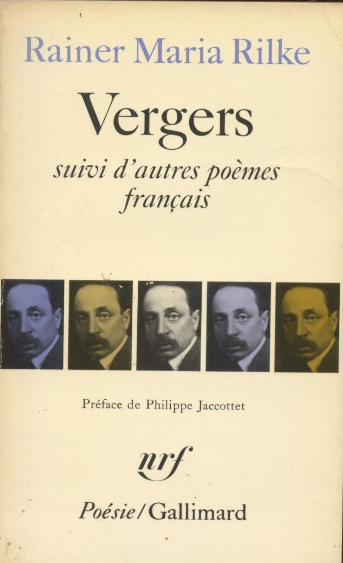

Le travail de traduction de Jaccottet ne peut être séparé de sa propre production. Il a traduit en français du grec (l’Odyssée d’Homère), de l’allemand (Goethe, Hölderlin, Rilke et aussi les œuvres complètes de Robert Musil), de l’italien (Leopardi, Carlo Cassola, Giuseppe Ungaretti, Giovanni Raboni) et de l’espagnol (Góngora). Pour ses grands travaux de traduction, Jaccottet a reçu le Grand Prix National de Traduction en 1987.

Il est considéré comme l’un des plus grands poètes européens. En plus de son travail poétique, il a publié de nombreux ouvrages en prose, journaux intimes, réflexions sur la poésie et la traduction.

Au cours de sa carrière, Jaccottet a reçu de nombreux prix littéraires, dont le Grand prix national de la poésie en 1988, le prix Goncourt de la poésie en 2003, et le prix de la Bibliothèque nationale de France en 2010. Il a également été élu membre de l’Académie française en 2004.

Jaccottet est connu pour son engagement en faveur de l’environnement et de la protection de la nature, ainsi que pour son opposition à la guerre et à la violence. Il était également un fervent défenseur de la langue française et de la traduction littéraire.

Philippe Jaccottet est décédé le 24 février 2021 chez lui, à Grignan (Drome). Il est considéré comme l’un des plus grands poètes de langue française du XXe siècle

Poèmes

L’effraie

Je sais maintenant que je ne possède rien

pas même ce bel or qui est feuilles pourries

Encore moins ces jours volant d’hier à demain

à grands coups d’ailes vers une heureuse patrie

Elle fut avec eux, l’émigrante fanée

la beauté faible, avec ses secrets décevants

vêtue de brume. On l’aura sans doute emmenée

ailleurs, par ces forêts pluvieuses. Comme avant

je me retrouve au seuil d’un hiver irréel

où chante le bouvreuil obstiné, seul appel

qui ne cesse pas, comme le lierre. Mais qui peut dire

quel est son sens? Je vois ma santé se réduire

pareille à ce feu bref au-devant du brouillard

qu’un vent glacial avive, efface. Il se fait tard.

Philippe Jaccottet, L’effraie, Gallimard, 1954

Les nouvelles du soir

A l’heure où la lumière enfouit son visage dans notre cou, on crie les nouvelles du soir, on nous écorche. L’air est doux. Gens de passage dans cette ville, on pourra juste un peu s’asseoir au bord du fleuve où bouge un arbre à peine vert, après avoir mangé en hâte; aurais-je même le temps de faire ce voyage avant l’hiver, de t’embrasser avant de partir? Si tu m’aimes retiens-moi, le temps de reprendre souffle, au moins juste pour le printemps, qu’on nous laisse tranquilles longer la tremblante paix du fleuve, très loin jusqu’où s’allument les fabriques immobiles…

Mais pas moyen. Il ne faut pas que l’étranger qui marche se retourne, ou il serait changé en statue: on ne peut qu’avancer. Et les villes qui sont encore debout brûleront. Une chance que j’aie au moins visité Rome, l’an passé, que nous nous soyons vite aimés, avant l’absence, regardés encore une fois, vite embrassés, avant que l’on crie « Le Monde » à notre dernier monde ou « Ce soir » au dernier beau soir qui nous confonde…

Tu partiras. Déjà ton corps est moins réel que le courant qui l’use, et ses fumées au ciel ont plus de racines que nous. C’est inutile de nous forcer. regarde l’eau, comme elle file par la faille entre nos deux ombres. C’est la fin,

qui nous passe le goût de jouer au plus fin.

Philippe Jaccottet, L’effraie, Gallimard, 1954

Dans un tourbillon de neige

Ils chevauchent encore dans les espaces glacés,

les quelques cavaliers que la mort n’a pas pu lasser.

Ils allument des feux dans la neige de loin en loin, à chaque coup de vent il en flambe au

moins un de moins.

Ils sont incroyablement petits, sombres, pressés, devant l’immense, blanc et lent malheur à terrasser.

Certes, ils n’amassent plus dans leurs greniers ni or

ni foin, mais y cachent l’espoir fourbi avec le plus grand soin.

Ils courent les chemins par le pesant monstre effacés, peut-être se font-ils si petits pour le mieux chasser ?

Finalement, c’est bien toujours avec le même poing qu’on se défend contre le souffle de

l’immonde groin.

Philippe Jaccottet, L’ignorant, Gallimard, 1958

Le petit verger de cognassiers

Autre chose vue au retour d’une longue marche sous la pluie, à travers la portière embuée d’une voiture : ce petit verger de cognassiers protégé du vent par une levée de terre herbue, en avril.

Je me suis dit (et je me le redirai plus tard devant ces mêmes arbres, en d’autres lieux) qu’il n’y avait rien de plus beau, quand il fleurit, que cet arbre-la. J’avais peut-être oublié les pommiers, les poiriers de mon pays natal.

Il paraît qu’on n’a plus le droit d’employer le mot beauté. C’est vrai qu’il est terriblement usé. Je connais bien la chose, pourtant. N’empêche que ce jugement sur des arbres est étrange, quand on y pense. Pour moi qui décidément ne comprends pas grand-chose au monde, j’en viens à me demander si la chose « la plus belle », ressentie instinctivement comme telle, n’est pas la chose la plus proche du secret de ce monde, la traduction la plus fidèle du message qu’on croirait parfois lancé dans l’air jusqu’à nous ; ou, si l’on veut, l’ouverture la plus juste sur ce qui peut être saisi autrement, sur cette sorte d’espace où l’on ne peut entrer mais qu’elle dévoile un instant. Si ce n’était pas quelque chose comme cela, nous serions bien fous de nous y laisser prendre.

Je regardais, je m’attardais dans mon souvenir. Cette floraison différait de celle des cerisiers et des amandiers. Elle n’évoquait ni des ailes, ni des essaims, ni de la neige. L’ensemble, fleurs et feuilles, avait quelque chose de plus solide, de plus simple, de plus calme ; de plus épais aussi, de plus opaque. Cela ne vibrait ni ne frémissait comme oiseau avant l’envol ; cela ne semblait pas non plus commencer, naître ou sourdre comme ce qui serait gros, d’une annonce, d’une promesse, d’un avenir. C’était là, simplement. Présent, tranquille, indéniable. Et, bien que cette floraison ne fût guère plus durable que les autres, elle ne donnait au regard, au cœur, nulle impression de fragilité, de fugacité. Sous ces branches – là, dans cette ombre, il n’y avait pas de place pour la mélancolie…

Philippe Jaccottet, Blason vert et blanc, recueil Cahier de verdure, Gallimard, 1990

Comment fleurit la rose trémière

Comment fleurit la rose trémière : de bas en haut de sa tige, à mesure que l’été passe (tandis qu’au pied de la plante les larges feuilles rouillent, se déchirent, quelquefois tombent en loques), cette façon de la floraison de se réfugier de plus en plus haut, cela m’a surpris, un jour de juin, et fait penser au soleil du soir qui fleurit en or au sommet des arbres, en rose à la cime des montagnes, de plus en plus haut, lui aussi.

Philippe Jaccottet, Une couronne, recueil Après beaucoup d’années, Gallimard, 1994

A la brève rose du ciel d’hiver

A la brève rose du ciel d’hiver

on offre ce feu de braises

qui tiendrait presque dans la main

(« Cela ne veut rien dire », diront-ils,

« cela ne guérit de rien,

ne sécherait même pas une larme…)

Pourtant, voyant cela, pensant cela,

le temps d’à peine le saisir,

d’à peine être saisi,

n’avons-nous pas, sans bouger, fait un pas

au-delà des dernières larmes ?

Philippe Jaccottet, recueil Après beaucoup d’années, Gallimard, 1994

Philippe Jaccottet, une poésie de l’incertitude et de la fragilité

Céline Leclère – vendredi 26 février 2021

Céline Leclère – vendredi 26 février 2021

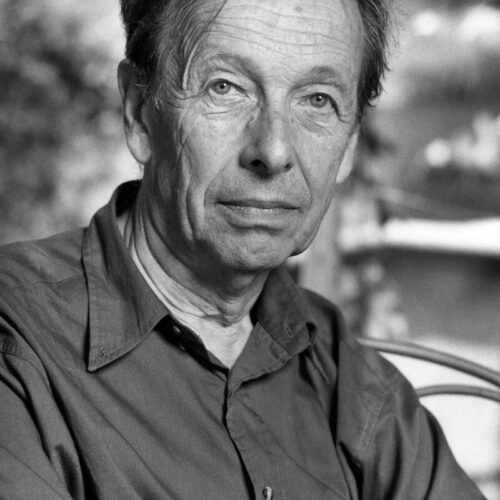

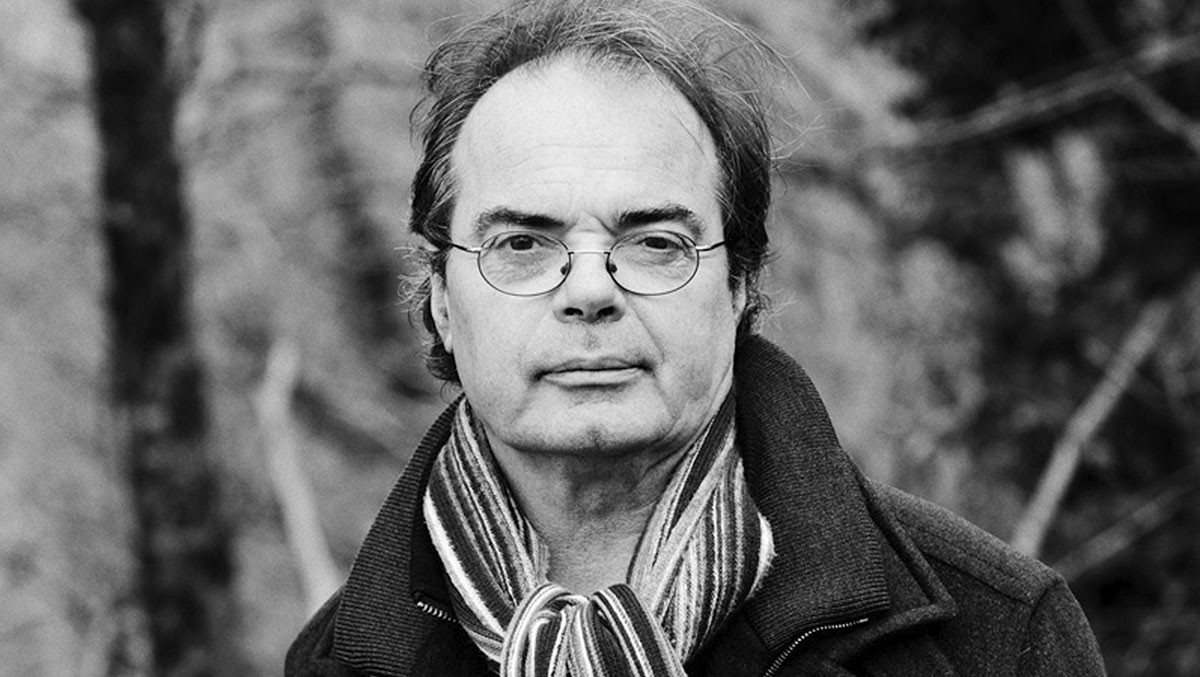

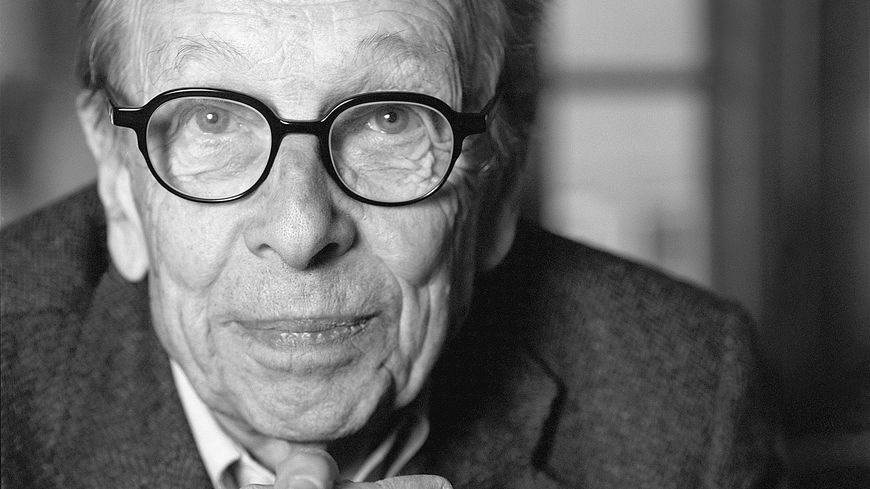

L’écrivain Philippe Jaccottet à Zurich en 2008 © Maxppp – AYSE YAVAS/KEYSTONE

L’écrivain Philippe Jaccottet à Zurich en 2008 © Maxppp – AYSE YAVAS/KEYSTONE

L’écrivain et traducteur Philippe Jaccottet, mort ce 24 février 2021, était l’un des poètes de langue française les plus inventifs, mais aussi l’un des plus lus, traduits et étudiés. Au fil de rares entretiens, retour sur une œuvre et un parcours qui ont toujours veillé à « l’immédiateté au monde ».

Ecrivain suisse de langue française, Philippe Jaccottet était l’un des poètes les plus inventifs et prolifiques de sa génération. Mort une semaine avant la parution de ses derniers textes, Le Dernier livre de Madrigaux et La Clarté Notre-Dame (à paraître aux éditions Gallimard le 4 mars), il laisse une œuvre d’une apparente simplicité et d’un accès très immédiat, habitée par la nature — il arpentait sans relâche les collines de la Drôme où il avait élu domicile — mais aussi par les rêves suscités par cette nature.

De son premier recueil, L’Effraie et autres poèmes (1953) à L’Encre serait de l’ombre – Notes, proses et poèmes (1946-2008), l’écrivain est resté fidèle à une poésie qui tente de dire l’immédiateté, l’insaisissable, et de concilier « la limite et l’illimité, le clair et l’obscur, le souffle et la forme. » Une poésie marquée au coin de l’incertitude et de la fragilité qui sera récompensée par le Goncourt de la poésie en 2003, et vaudra à son auteur l’honneur d’entrer dans la Bibliothèque de la Pléiade de son vivant, en 2014. Cette conscience aiguë de la fragilité du langage face à ce qui détruit le monde, Philippe Jaccottet la résumait ainsi : « Les seules réalités positives que l’on peut opposer à la dégradation générale et au nihilisme sont tellement évasives, tellement frêles, qu’elles sont en quelque sorte improbables. » (France Culture, 2001).

Une vie placée sous le signe du doute et de l’effacement

Né le 30 juin 1925 à Moudon, dans le canton de Vaud (Suisse), Philippe Jaccottet commence à publier au début des années 1950. Dans L’Ignorant publié en 1957, il écrit à seulement 32 ans, comme on affirme un programme : « L’effacement soit ma façon de resplendir. »

S’il fréquente dans sa jeunesse les cercles littéraires, où il côtoie Jean Paulhan, Francis Ponge ou Jean Tardieu et devient l’ami de poètes de sa génération comme Yves Bonnefoy, André Du Bouchet, André Dhôtel, Pierre Leyris ou Henri Thomas, Philippe Jaccottet va rapidement faire sienne la maxime de Nietzsche « Tu ne peux pas être à la fois un écrivain et un héros de la culture ».

Dès 1953, il décide de s’installer, en compagnie de sa femme, la peintre Anne-Marie Haesler-Jaccottet, dans le village de Grignan dans la Drôme, afin de fuir tout ce qui aurait pu le divertir de l’écriture.

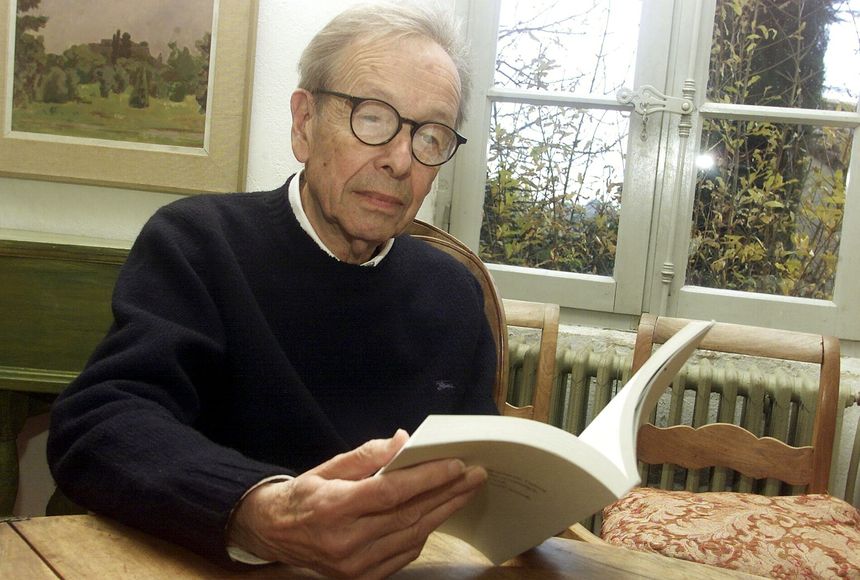

Philippe Jaccottet chez lui, à Grignan, en novembre 2002 © Maxppp – Fabrice Anterion / Le Dauphiné Libéré

En juin 1956, Philippe Jaccottet reçoit pour son recueil L’Effraie, paru en Suisse trois ans plus tôt, le Prix Rambert, décerné par un jury d’étudiants de l’Université de Lausanne. Dans son discours de remerciement, il écrit : « Comment ne pas être hésitant lorsque l’on a conscience avec acuité de l’incertitude extrême et de la ridicule fragilité des seules choses que l’on ait à dire ? » (Une transaction secrète, Gallimard, 1987). Cette méfiance vis-à-vis des mots et de la parole, ce doute quant à leur capacité à exprimer « les choses les plus importantes de la vie« , l’écrivain la conservera toute sa vie.

Eloge du doute

Admirateur de la pensée de Simone Weil, Philippe Jaccottet avouait pourtant qu’il se demandait comment la philosophe pouvait être aussi affirmative dans ses écrits. Il confiait, au micro d’Alain Veinstein, que la certitude était la chose du monde qui lui était la plus étrangère : « Rien n’est plus éloigné de ma nature. » Ces doutes, cette incertitude qui formaient le cœur de son rapport au monde, Philippe Jaccottet leur avait donné une fonction : celle de détonateur, de moteur même, de sa poésie. Toute son œuvre procède de cet état obscur, confus, de ce sentiment d’égarement face au monde : « S’il n’y avait pas le doute, il n’y aurait pas ces moments inespérés. »

Cette ignorance qu’il convoquait dans le titre de l’un de ses premiers recueils, Philippe Jaccottet la revendiquait encore des dizaines d’années plus tard, même s’il convenait qu’elle s’était au fil de sa vie déplacée, du champ de l’écriture à celui plus vaste, des questions existentielles : « J’ai le sentiment d’un accord plus grand que par le passé avec mon travail, je sais à présent que ce que je peux faire de moins mal, c’est me servir d’un don poétique, qui est la seule chose que je possède. Le doute s’est déplacé sur la totalité de la condition humaine, je comprends de moins en moins pourquoi je suis ici. Ce n’est pas par coquetterie que j’ai appelé un de mes livres « L’Ignorant ». Je ressens une ignorance profonde, qui s’est aggravée avec le temps.

La poésie comme un état de grâce

Simone Weil affirmait que « les biens les plus importants ne doivent pas être recherchés mais attendus« . A cette phrase qu’il aimait citer, Philippe Jaccottet ajoutait : « même pas attendus, il faudrait qu’ils vous viennent en pensant à autre chose. »

C’est à cet état de totale disponibilité au monde que l’écrivain attribuait l’écriture des poèmes qu’il considérait comme les plus aboutis : ceux rassemblés dans le recueil Airs-Poèmes 1961-1964 (Gallimard) ou encore certaines des notes publiées dans La Semaison. Carnets 1954-1979 (Gallimard). Dans ce même « Du jour au lendemain », il évoquait « ces éclaircies mystérieuses, si difficiles à saisir » et, tout en se méfiant du mot « grâce« , les expliquait en les reliant à la pensée taoïste du Wuwei : « Les poèmes les plus lumineux m’ont été le plus aisément donnés, ils sont sortis de ma tête sans retouche. C’est pour cela que je dis qu’il y a peut-être un peu de taoïsme dans ma démarche. Je ressens la nécessité de me laisser imprégner d’une certaine passivité d’écoute et d’accueil du monde extérieur, sans un trop grand contrôle de la raison. Si je devais décrire mon rapport à la poésie, ce serait celui de quelqu’un qui se laisse aller au fil du courant d’une rivière, mais qui a quand même une rame pour diriger son bateau. »

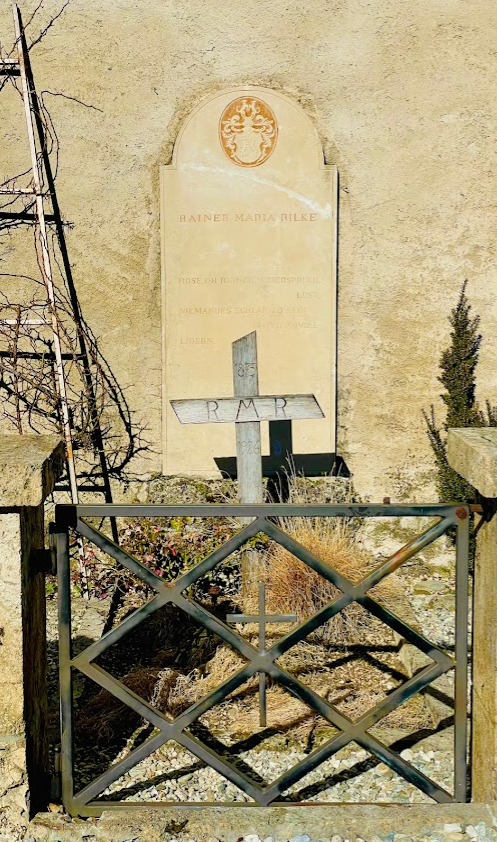

Une œuvre de traducteur

Philippe Jaccottet était aussi un immense traducteur. Couronnée par le Grand prix national de Traduction en 1987, cette autre œuvre — d’Homère à Goethe — presque aussi impressionnante que son œuvre poétique, aura occupé une grande partie de sa vie. Au micro d’Alain Veinstein, il expliquait en 2001 que cette activité lui a longtemps semblé concurrencer sa poésie : « Je me suis plaint longtemps du temps que les traductions me prenaient. Mais aujourd’hui, je me dis que je n’aurais pas écrit plus de livres, ni de meilleurs livres si j’avais été rentier. » C’est à ce travail ardent et passionné que l’on doit notamment la réception en France de l’œuvre de Robert Musil (1880-1942), dont la traduction de L’Homme sans qualités, commencée en 1955 ne s’achèvera que trente ans plus tard. Mais aussi une part très importante de celle de Rainer Maria Rilke (1875-1926) ou Friedrich Hölderlin (1770-1843) dont il s’est chargé de l’édition des œuvres complètes dans la Bibliothèque de La Pléiade. A côté de ces grands noms de la littérature — auxquels il faudrait encore ajouter Platon et Thomas Mann — Philippe Jaccottet a aussi permis de faire découvrir ou redécouvrir des écrivains inconnus ou tombés dans l’oubli comme l’Espagnol Luis de Góngora (1561-1627), l’Italien Giuseppe Ungaretti (1888-1970) ou le Russe Ossip Mandelstam (1891-1938).

Un poète entré à la Pléiade de son vivant, et enseigné à l’Université

En 2014, Philippe Jaccottet a été le 15e écrivain à entrer de son vivant dans la Bibliothèque de la Pléiade, le troisième poète après Saint-John Perse (1887-1975) et René Char (1907-1988). L’écrivain participe alors à l’édition de ses œuvres complètes (à l’exception de son œuvre de traducteur) en vers et en prose, et dans l’ordre chronologique de l’écriture. Couvert de prix littéraires, traduit et lu dans le monde entier, Philippe Jaccottet était aussi l’un des poètes contemporains qui a fait l’objet de plus de thèses et de critiques. S’il était très reconnaissant à l’université d’avoir fait, depuis les années 1980, une telle place à son œuvre, et d’en avoir permis une large réception auprès d’un public d’étudiants et de chercheurs, l’écrivain avouait rechercher dans sa retraite drômoise quelque chose d’un rapport au monde plus naturel et plus immédiat : « Plus on est lu, plus on est commenté, plus on risque de se voir imposer, même dans le monde discret de la poésie, une sorte de personnage, et par conséquent d’avoir à épouser les traits de celui-ci. C’est comme se regarder dans un miroir flatteur, cela fait peser une menace sur cette immédiateté du rapport au monde que je voudrais conserver aussi longtemps que possible. C’est la raison de ma discrétion, cela n’a rien à voir avec de la modestie. »

Toute l’activité poétique se voue à concilier, ou du moins à rapprocher la limite et l’illimité, le clair et l’obscur, le souffle et la forme. C’est pourquoi le poème nous ramène à notre centre, à notre souci central, à une question métaphysique. Le souffle pousse, monte, s’épanouit, disparaît ; il nous anime et nous échappe ; nous essayons de le saisir sans l’étouffer. Nous inventons à cet effet un langage où se combinent la rigueur et le vague, où la mesure n’empêche pas le mouvement de se poursuivre, mais le montre, donc ne le laisse pas entièrement se perdre. Il se peut que la beauté naisse quand la limite et l’illimité deviennent visibles en même temps, c’est-à-dire quand on voit des formes tout en devinant qu’elles ne disent pas tout, qu’elles ne sont pas réduites à elles-mêmes, qu’elles laissent à l’insaisissable sa part.

Philippe Jaccottet, mars 1960 (in La Semaison, Carnets 1954-1979, Gallimard, 1984)

Philippe Jaccottet Lire la suite »