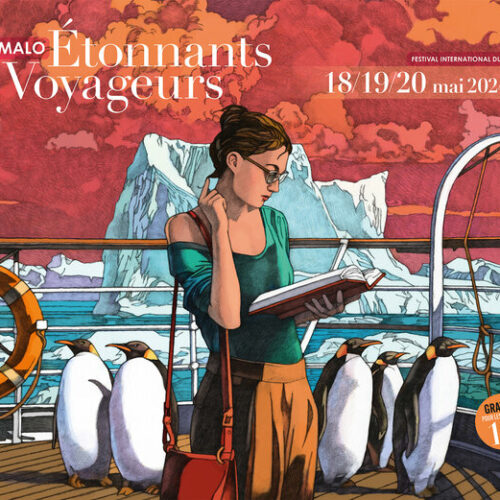

Etonnants Voyageurs à Saint Malo 18/19/20 mai 2024 – Besoin de poèmes

https://www.etonnants-voyageurs.com/

Le tour du monde en poésie : « Besoin de poème »

Le monde est un poème – aux cents voix croisées… Dans la salle Saint-Anne, Yvon Le Men conçoit et anime des rencontres, en complicité avec Jacques Darras et André Velter. Le rendez-vous nécessaire des amoureux de la poésie.

Le Prix Robert Ganzo de Poésie

Au nom du poète vénézuélien Robert Ganzo (1898-1995), le Prix Robert Ganzo de poésie, décerné par la Fondation Robert Ganzo sous l’égide de la Fondation de France, couronne chaque année un poète francophone d’importance, un aventurier du verbe et de la vie, un passeur d’émotions et de défis, un arpenteur de grand large et d’inconnu.

Depuis son lancement en 2007, le Prix Robert Ganzo est décerné annuellement à Saint-Malo, par un jury d’écrivains (voir ci-dessous), à l’occasion du festival international du livre et du film « Etonnants Voyageurs ». Dotée d’un montant de 10.000 euros (la plus forte dotation pour un prix de poésie), cette récompense distingue, pour un recueil ou l’ensemble de leur œuvre, des auteurs de poésie « en prise avec le mouvement du monde, loin du champ clos des laboratoires formalistes et des afféteries postmodernes ».

Le Jury

Présidé par Alain Borer, le jury composé est composé d’Yvon Le Men, Jean-Baptiste Para, Dominique Sampiero, Jean-Pierre Siméon et Claudine Delaunay.

Depuis sa création en 2007, le Prix Ganzo a récompensé les poètes suivants :

2023 : Gérard Macé

2022 : Vénus Khoury-Ghata

2021 : Claudine Bertrand

2020 : Valère Novarina

2019 : Christian Bobin

2018 : Patrick Laupin

2017 : Zeno Bianu

2016 : Anise Koltz

2015 : Valérie Rouzeau

2014 : Dominique Sampiero

2013 : Serge Pey

2012 : Marie-Claire Bancquart

2011 : Jean-Pierre Verheggen

2010 : Bernard Noël

2009 : Franck Venaille

2008 : Abdellatif Laabi

2007 : René Depestre

La Fondation Robert Ganzo sous l’égide de la Fondation de France

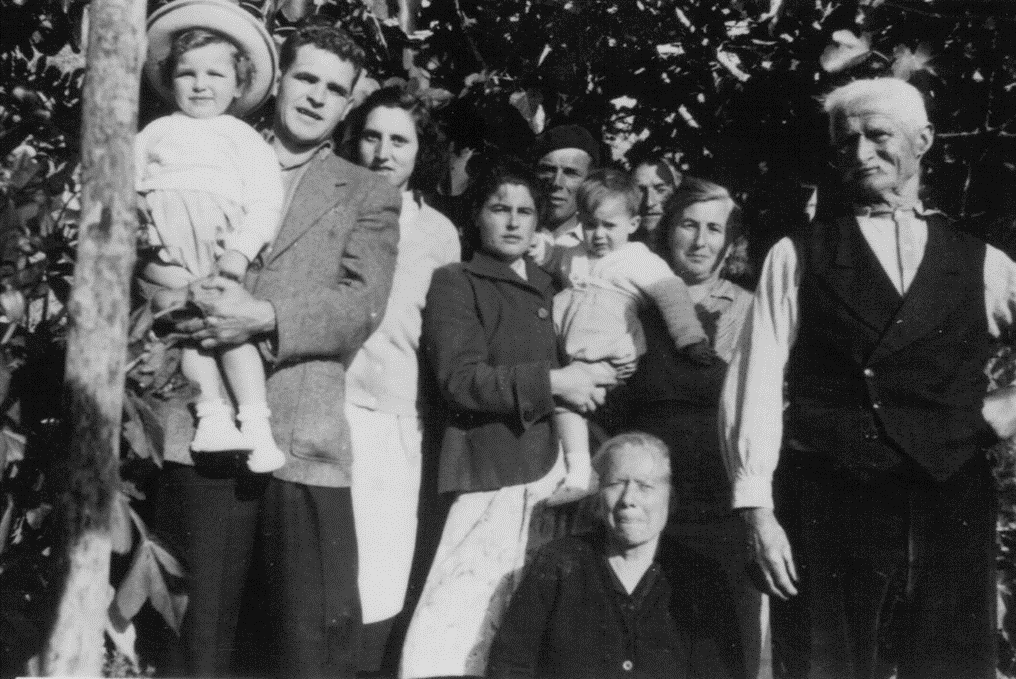

Récompenser une œuvre exprimant excellence et ouverture au monde : La Fondation Robert Ganzo a été créée en 2001 sous l’égide de la Fondation de France, conformément aux volontés testamentaires d’Yvonne Ganzo, sa veuve, afin de rendre hommage à ce poète vénézuélien d’expression française et d’associer son nom à un prix récompensant un auteur de poésie. Tour à tour libraire, bouquiniste, auteur, résistant, archéologue, peintre et marin, Robert Ganzo (1898-1995), qui fut l’ami d’André Breton et Paul Eluard, a produit une œuvre riche et d’une grande pureté formelle, reflétant l’intensité de sa vie et célébrant la beauté du monde.

Critères d’attribution :

Avoir un parcours poétique majeur

Présenter de préférence une parution récente manifestant une qualité d’ouverture au Monde

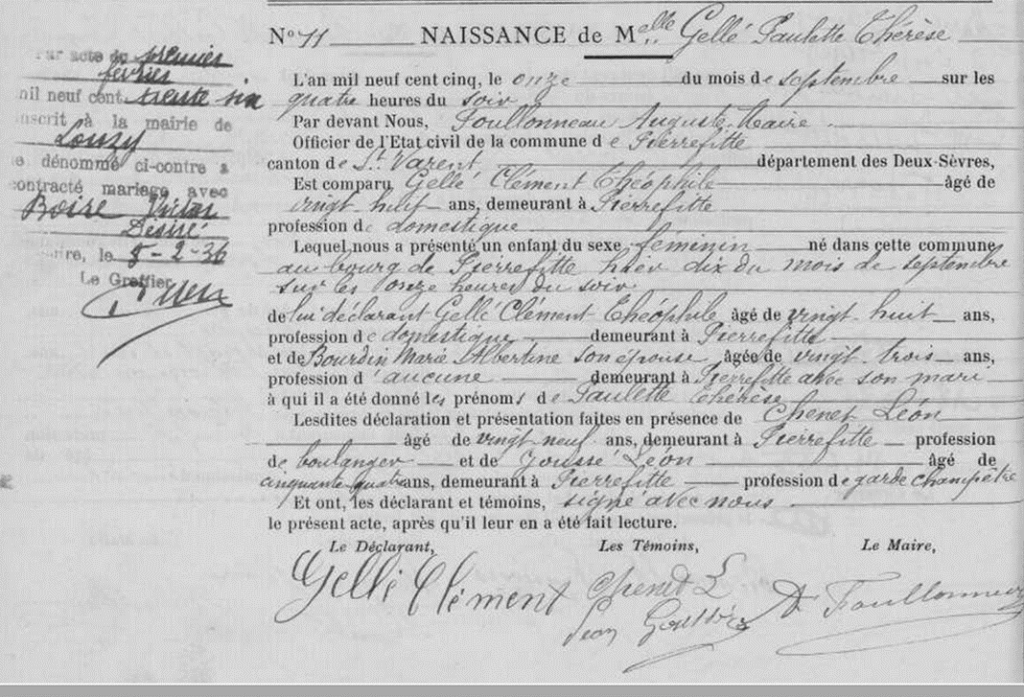

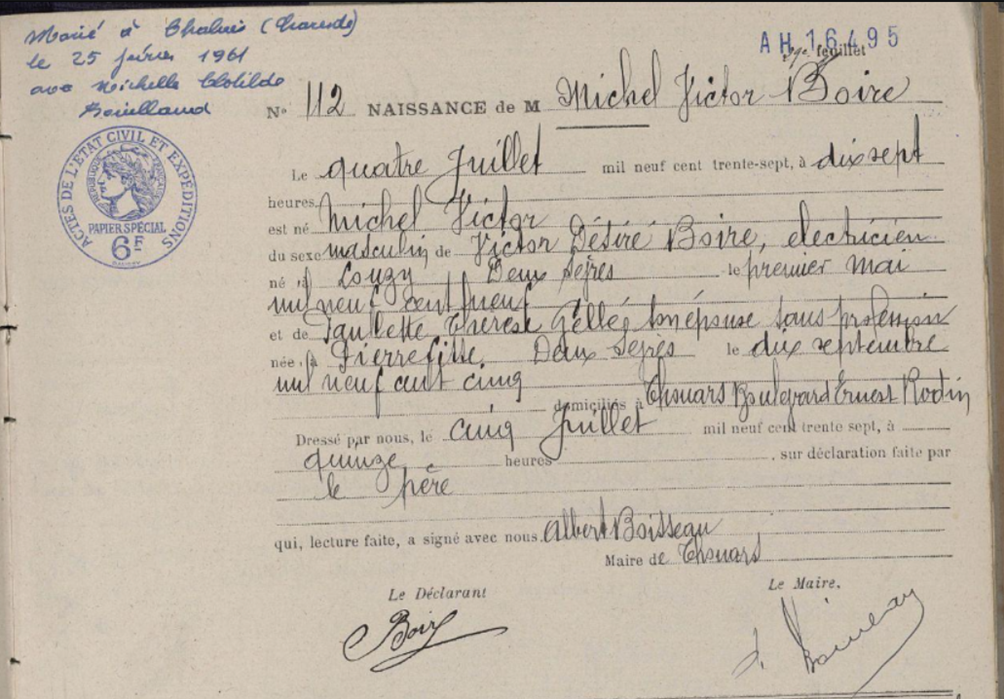

Biographie de Robert Ganzo

Né à Caracas, Robert Ganzo est un poète d’origine vénézuélienne d’expression française. Il passe son adolescence à Bruxelles, puis s’installe à Paris comme bouquiniste, et libraire. Engagé dans les combats de la résistance, fait prisonnier, il s’évade. Poète, il publie successivement Orénoque (1937), Lespugue (1940), Rivière (1941), Domaine (1942), Langage (1947), Colère (1951), Résurgences (1954), recueils réunis dans L’Œuvre poétique éditée chez Gallimard en 1997. La poésie de Robert Ganzo, limpide, superbe, d’une grande pureté formelle, a des allures de viatique tant elle se révèle intense et douce, à la fois luxuriante et cristalline. Elle est tout entière d’évidence, d’envoûtement, sans le moindre hermétisme, vouée à la célébration de la présence humaine, de l’amour et du monde.

Etonnants Voyageurs à Saint Malo 18/19/20 mai 2024 – Besoin de poèmes Lire la suite »