Migration et installation de la famille Chabosseau dans les Deux-Sèvres

Pierre Chabosseau

Pierre Chabosseau est âgé de 35 ans lorsqu’il perd, en 1861, sa mère Marie Frouin le 29 octobre et son père Pierre Chabosseau le 15 novembre. L’acte de décès de Marie Frouin précise qu’elle vit de mendicité. La famille est très pauvre. La vie aux Bauxchênes, hameau de la commune du Voide est précaire.

Sept mois plus tard, Pierre se marie avec Louise Landais, de huit ans sa cadette.

Aux Bauxchênes, ils vont avoir trois enfants : Pierre Jean Joseph en 1863, Louis Auguste en 1870 et François Constant, mon arrière-grand-père, le 25 octobre 1872. Pierre est journalier, la soupe n’est pas bien grasse et le pain vient à manquer.

Pierre a appris qu’il y avait du travail dans les carrières du côté de Thouars dans le département voisin des Deux-Sèvres.

En 1880, toute la famille quitte Le Voide, parcourt à pied les 40 kilomètres du Voide à Saint Jean de Bonneval (aujourd’hui Saint Jean de Thouars), village voisin de Thouars, ou la famille s’établit.

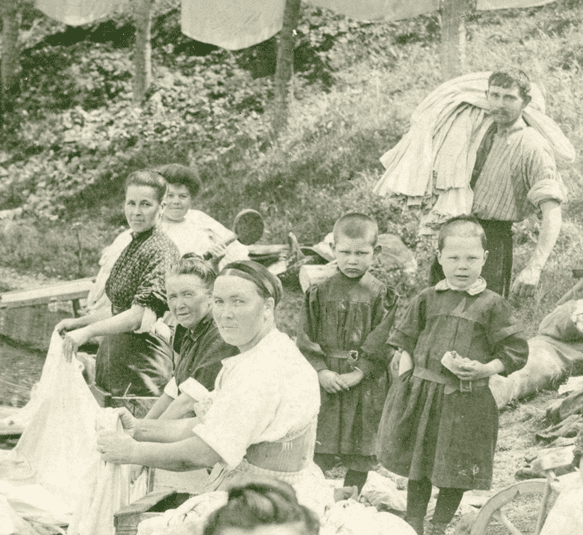

Le chemin de fer arrivant à Thouars, les carrières de la Gouraudière, Ligron et Saint Jean ont un énorme besoin de main d’œuvre.

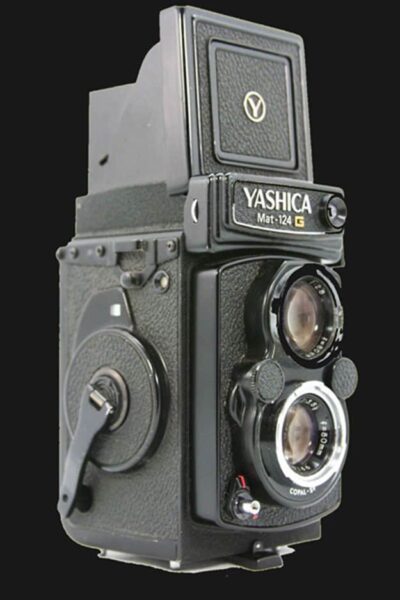

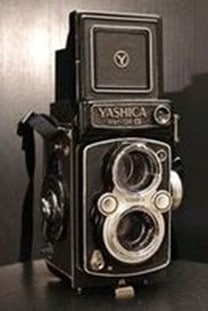

Carrières de Saint Jean de Thouars, Bulletin Municipal, 1976

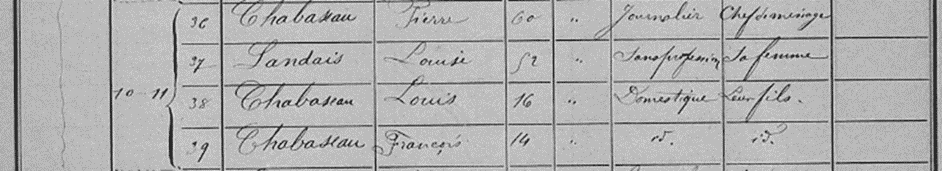

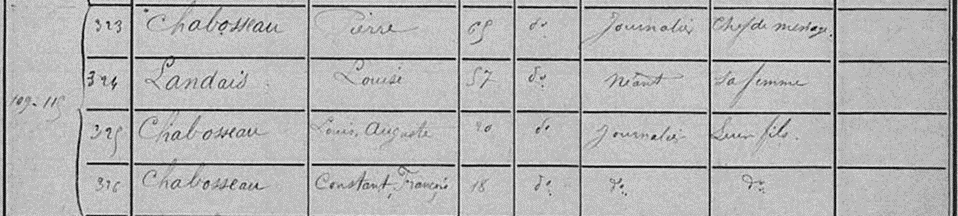

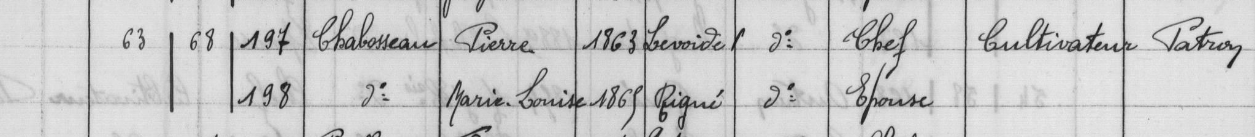

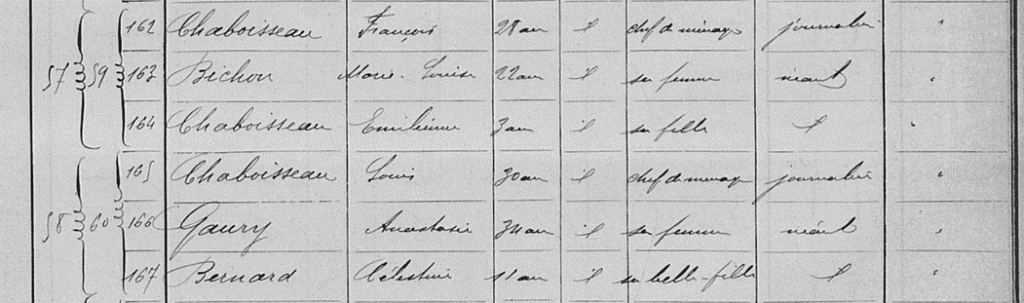

Les recensements de Saint Jean de Thouars de 1886 et de 1891 indiquent que Pierre Chabosseau vit avec sa femme Louise Landais et leurs 2 fils les plus jeunes, Louis Auguste et François Constant dans le bourg.

1886, recensement Saint Jean de Thouars

1891, recensement Saint Jean de Thouars

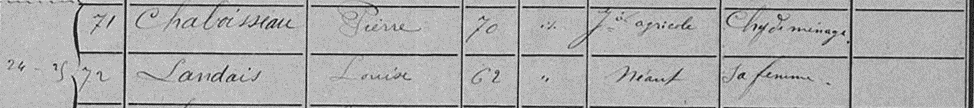

Au recensement de Saint Jean de Thouars en 1896, les 2 fils les plus jeunes, Louis Auguste et François Constant n’habitent plus avec leurs parents et n’habitent plus à Saint Jean.

1896, recensement Saint Jean de Thouars

Le 7 juillet 1897 à une heure du matin Pierre Chabosseau décède dans une rue de Thouars. C’est le commissaire de police qui déclare son décès. Il est probable que Pierre avait trop abusé de boissons.

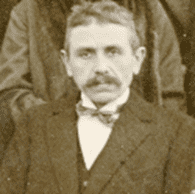

Pierre Jean Joseph Chabosseau

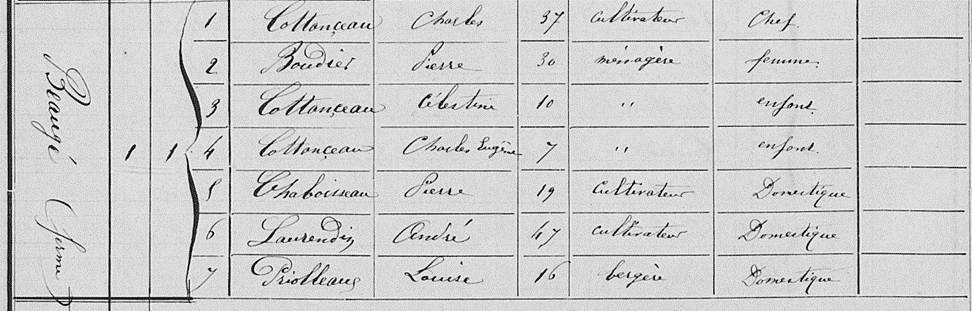

Dès 1881, Pierre Jean Joseph, le fils ainé, a quitté ses parents et ses frères pour être placé comme domestique chez Charles Cottenceau à la ferme de Beaugé sur la commune de Rigné. Commune voisine de celle de Saint Jean de Thouars. Il a 19 ans.

Dans cette ferme est aussi placée Louise (Marie Louise) Prioleau comme bergère. Elle a 16 ans.

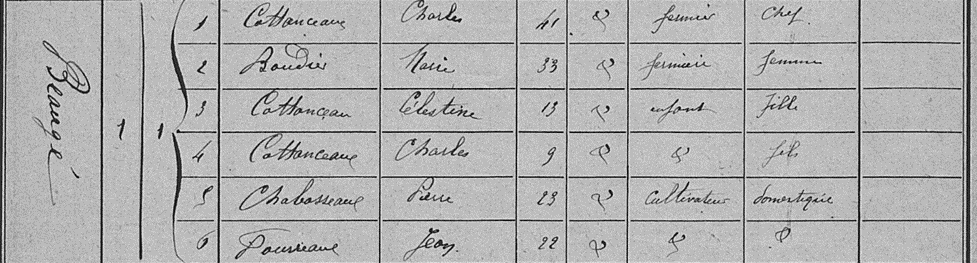

1881, recensement Rigné

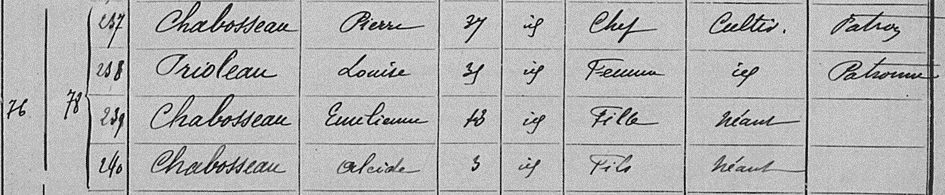

1886, recensement Rigné

Le 28 juin 1886, Pierre Jean Joseph Chabosseau et Louise (Marie Louise) Prioleau se marient.

Deux enfants vont naître de cette union : Marie Louise dite « Emilienne » en 1888 et Alcide Maurice en 1897.

Le couple rejoint bientôt la famille Prioleau au hameau de la Burotterie à Rigné. Ils vont y devenir agriculteurs et y feront leur vie

1891, 1896, 1901, 1906, Rigné Hameau de la Burotterie

1936, Rigné Hameau de la Burotterie

En 1936, Pierre Jean Joseph et Louise habitent toujours le Hameau de la Burotterie, leurs enfants ont quitté le domicile familial.

Louis Auguste Chabosseau

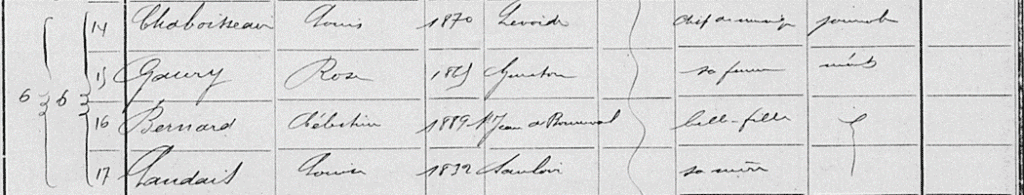

Nous retrouvons Louis Auguste, habitant le hameau de Boucoeur commune de Saint Varent, au recensement de 1896.

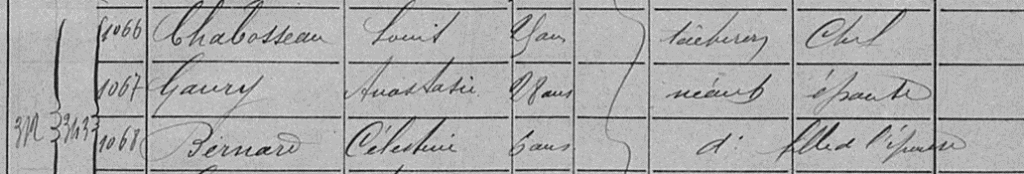

1896, recensement hameau de Boucoeur commune de Saint Varent

Il s’est marié avec Anastasie Gaury. Ils se sont installés à Boucoeur avec Célestine Clémence Louise Bernard fille qu’Anastasie a eu d’un premier mariage.

Louis Auguste travaille à la tâche pour la laiterie de Riblaire.

En 1901, son frère François Constant et sa petite famille sont venus s’installer à Boucoeur.

1901, recensement hameau de Boucoeur commune de Saint Varent

En 1906 son frère et sa petite famille ont quittés Boucoeur mais c’est sa mère Louise Landais qui est venue vivre avec eux.

1906, recensement hameau de Boucoeur commune de Saint Varent

Le 25 février 1909 nait le fils unique de Louis Auguste et d’Anastasie : Armand Louis Chabosseau.

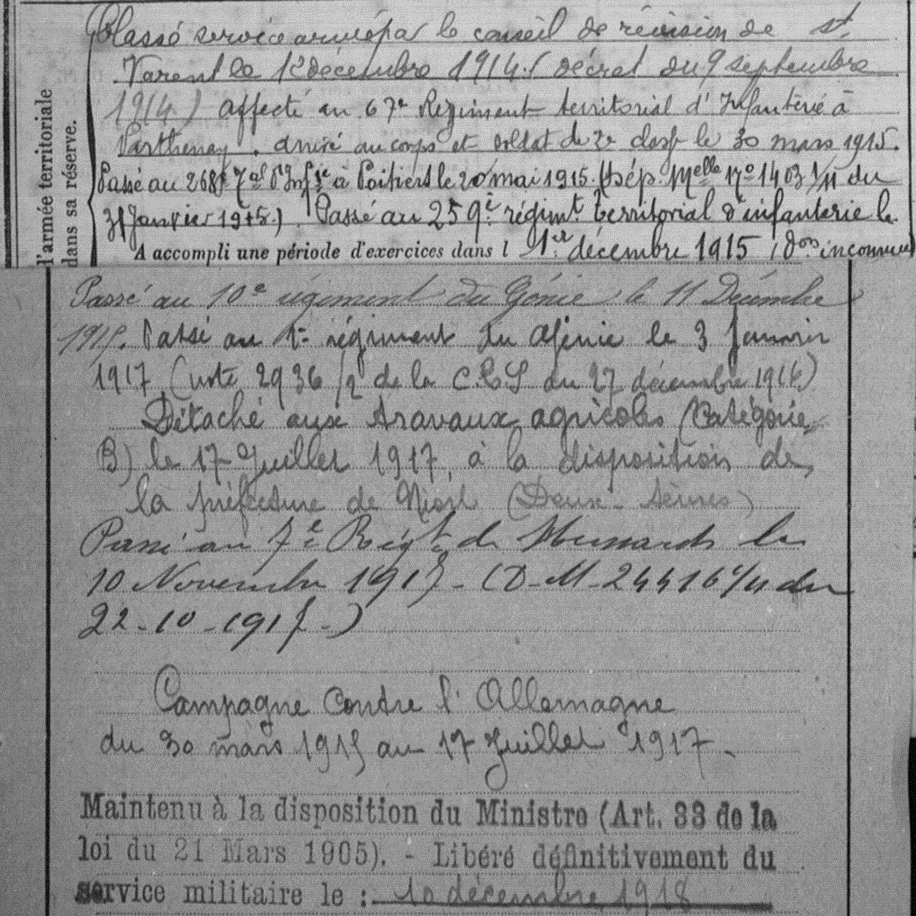

Louis Auguste est réincorporé dans l’armée le 12 décembre 1914. Il a 45 ans.

Il arrive au 67ème Régiment Territorial d’Infanterie à Parthenay le 30 mars 1915.

Il va ensuite intégrer successivement, le 25ème Régiment Territorial d’Infanterie le 1er décembre 1915, le 10ème Régiment du Génie le 11 décembre 1915 puis le 2ème Régiment du Génie le 3 janvier 1917.

Le 17 juillet 1917, il est détaché aux travaux agricoles mais le 10 novembre 1917 il est de nouveau incorporé au 7ème Régiment de Hussards.

Il est enfin libéré des obligations militaires, le 10 décembre 1918. Il va avoir 49 ans.

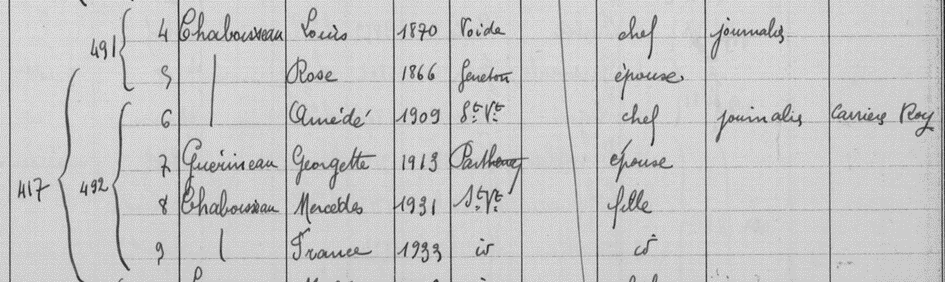

En 1936, Louis Auguste et Anastasie (Rose) vivent toujours à Boucoeur avec leur fils Armand Louis (Amédée), sa femme Georgette et leurs deux enfants Mercédes et Frantz.

1936, recensement hameau de Boucoeur commune de Saint Varent

François Constant Chabosseau

A Saint Jean la famille Chabosseau a pour voisins la famille Bichon. Aux recensements de 1886, 1891 et 1896 les familles Chabosseau et Bichon habitent côte à côte à Saint Jean de Thouars.

Jean Louis Bichon et Marie Philomène Guéret, son épouse, se sont mariés le 29 novembre 1877 à Saint-Clémentin et sont arrivés à Saint Jean de Thouars entre 1881 et 1886.

De cette union sont nés 7 enfants : Marie Louise née en1878, Eugène Joseph Désiré en 1880, Eugénie Octavie en1883, Joséphine Louise Anne en 1884, Louis Léon Edouard en1886, Eugène Joseph Désiré en1890 et Honoré en1895.

François Constant Chabosseau et Marie Louise Bichon se marient à Saint Jean le 25 janvier 1897, François a 24 ans, Marie Louise 18 ans.

Les témoins sont :

Louis Auguste le frère de François, il a 26 ans, habite Boucoeur et travaille comme carrier,

René Chalopin, domestique habitant Thouars, âgé de 38 ans, ami de François,

Etienne Bichon, l’oncle de Marie Louise et Louis Cotin un ami de Marie Louise.

De cette union vont naître deux enfants :

Emilienne Octavie le 5 décembre 1897

Georges Emile, mon grand-père, le 13 février 1902

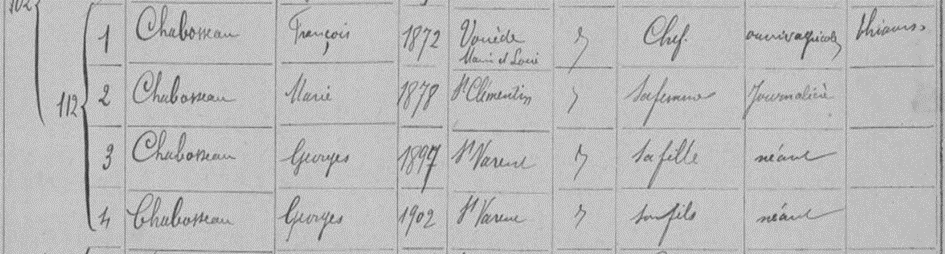

Aux recensements de 1906 à 1911 François et Marie Louise sont revenus à Saint Jean, ils habitent Chemin d’intérêt commun n°35 de Thouars à Saint Varent.

En 1906 François travaille comme carrier à la carrière Benoist.

En 1911 il travaille comme ouvrier agricole chez Delphin Thiaurs.

1906 et 1911, recensements Saint Jean de Thouars

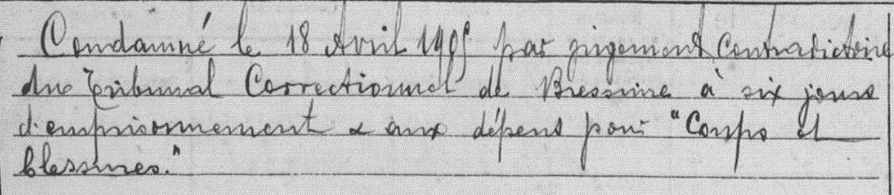

François Constant est porté sur la boisson et quand il a un coup dans le nez…

En 1905 alors qu’il effectue une période d’exercices en tant que soldat de réserve, il écope de 6 jours d’emprisonnement pour coups et blessures.

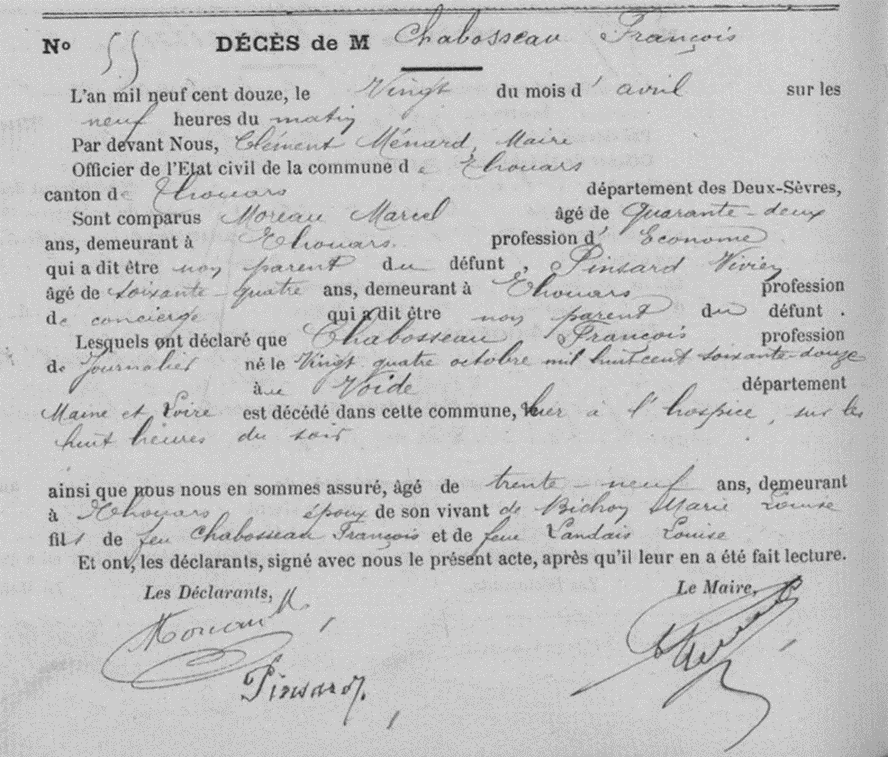

François Constant meurt le 20 avril 1912, seul, à l’hospice.

Migration et installation de la famille Chabosseau dans les Deux-Sèvres Lire la suite »