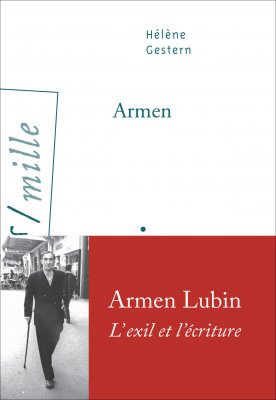

Armen Lubin (1903-1974) est né à Istanbul sous le nom de Chahnour Kérestédjian. Persécuté, comme ses compatriotes arméniens, il doit quitter la Turquie à l’été 1923, devenant de fait apatride. À Paris, il fait ses premiers pas de poète français, sous l’aile d’André Salmon et de Jean Paulhan, qui le publiera chez Gallimard. Très vite atteint d’une affection tuberculeuse redoutable, le mal de Pott, il passera sa vie dans des hôpitaux et des sanatoriums de l’Assistance publique. Soutenu par ses amis, parmi lesquels Henri Thomas, Madeleine et Jean Follain, il continuera d’écrire malgré la maladie et la douleur.

Méditation sur l’exil, la perte et l’écriture, Armen est aussi le récit d’une affinité, d’une rencontre entre Hélène Gestern et son sujet. D’une ampleur incomparable, ce texte nous emporte dans les méandres de deux destinées que tout oppose et qui, pourtant, se répondent. C’est la première fois qu’Hélène Gestern livre avec pudeur quelques clés de son univers romanesque.

Quelques bribes de poèmes d’Armen Lubin

Jours de famine

La devanture n’est que rouge

Mais elle devient couleur sang-de-bœuf

Dès que sur la boutique peinte le soleil percute,

On a aussitôt un Bureau de Placement pour des brutes.

Vingt-quatre brutes se suivent dans une seule journée

Mais leur nombre s’était follement multiplié

À cause de la famine qui était grande, qui était debout,

Qui obligeait à manger avec des précautions lentes

Mais comme on ne mangeait que des clous,

Toujours la douleur faisait sentir sa pointe.

Et toujours on rompait les fils d’attente

Vers les hauteurs du boulevard de la Tempête

Où une pique en frappant à l’aveuglette

Restait fichée dans une poitrine vaincue,

Et toujours cela formait un angle aigu.

In Le passager clandestin, © Poésie/Gallimard, 2005

Les sans-patrie ont toujours tort

Puisqu’ils transportent du bois mort

Et campent dans de sombres garnis,

Chaque mur y a ses petites hernies.

Car c’est un hôtel moisi et croulant,

Sur une corde se balancent des piments.

Hôtel borgne dont l’oeil valide s’infecte,

Hôtel où les réfugiés et leurs dialectes

Se glissent par une vieille porte noircie

N’ayant plus de maison ni logis,

Plus de chambre où me mettre,

Je me suis fabriqué une fenêtre

Sans rien autour. […]

Se sont dépouillées les vieilles amours,

Mais la fenêtre dépourvue de glace

Gagne les hauteurs, elle se déplace,

Avec son cadre étonnant,

Qui n’est ni chair ni bois blanc,

Mais qui conserve la forme exacte

D’un oeil parcourant sans ciller

L’espace soumis, le temps rayé.

Et je reste suspendu au cadre qui file,

J’en suis la larme la plus inutile

Dans la nuit fermée, dans le petit jour,

Ils s’ouvrent à moi sans rien autour.