Caspar David Friedrich peintre majeur du romantisme allemand

Maître du paysage tragique, Caspar David Friedrich (1774–1840) est l’un des peintres majeurs du romantisme allemand. L’artiste, en quête de transcendance, est connu pour avoir représenté la nature dans sa dimension mystique et spirituelle. Plus que la beauté, c’est du sublime dont il est question dans les œuvres de Caspar Friedrich, très loin des courants réalistes qui s’exprimaient dans les écoles du paysage à cette époque, en France comme en Angleterre.

Biographie

Originaire d’une petite ville dans le nord de l’Allemagne, Caspar Friedrich voit le jour le 5 septembre 1774 à Greifswald dans une famille de commerçants aisés. Le jeune garçon est confronté très jeune à la mort, celle de sa mère puis de plusieurs de ses frères et sœurs. La disparition de son frère Johann, est d’autant plus tragique pour Caspar qu’il est mort en le sauvant d’une noyade certaine dans la mer baltique.

Féru de dessin, Friedrich deviendra véritablement paysagiste au Danemark, lorsqu’il part étudier à l’Académie royale des Beaux-arts, de 1794 à 1798. Le jeune peintre s’établit à Dresde, une ville dynamique sur le plan des arts ou il se fait connaitre principalement comme dessinateur. Il est apprécié pour ses paysages. Le succès tarde et l’artiste est en proie à des crises de dépression sévères qui le poussent à envisager le suicide.

À l’âge de 30 ans, Friedrich voit son horizon s’éclaircir. Il obtient un prix au concours de Weimar grâce à ses dessins. À cette occasion, il entre en contact avec Goethe, son aîné de 20 ans, dont les théories sur la couleur l’influencent. Avec le poète allemand, il voit dans la nature la manifestation du divin. C’est à cette époque seulement, vers 1807, que Friedrich se met à peindre.

Ses paysages sont le reflet de questionnements intérieurs et mystiques. Pour l’artiste, très pieux, la nature était le cadre de la rencontre possible entre l’humain et le divin. Les personnages paraissent généralement fragiles face à la monumentalité de la nature, qui s’impose avec puissance.

Dans les années 1810, Friedrich acquiert une reconnaissance certaine, ses œuvres sont achetées par le roi de Prusse, il devient membre de l’Académie de Berlin, puis de l’Académie de Dresde.

Le peintre se marie en 1818 avec Caroline Boomer. Trois enfants naîtront de cette union.

Friedrich tombe malade en 1824. Son état s’aggrave en 1826, et il souffre d’un délire de persécution qui l’éloigne d’un bon nombre de ses amis. Pendant cette période, il peint peu, mais en 1827, il se remet à la peinture à l’huile. En 1835, une congestion cérébrale le laisse paralysé. Il meurt le 7 mai 1840 à Dresde, à l’âge de 65 ans et est enterré dans le cimetière de la Sainte-Trinité de Dresde

En 1834, lors de la visite de l’atelier de Friedrich, le sculpteur David d’Angers a un mot célèbre pour définir l’art de Friedrich : « Cet homme a découvert la tragédie du paysage. »

Œuvres de Caspar David Friedrich

Acheté par le roi de Prusse, ce paysage représente des moines accompagnant un cercueil vers les ruines d’une abbaye, au crépuscule. Ils sont venus enterrer l’un des leurs. C’est une scène mystique, qui associe la mort à la désolation du paysage. L’atmosphère est pleinement gothique. Il est possible que cette œuvre ait été peinte par un Friedrich animé d’intentions patriotiques, les chênes symbolisant les héros blessés de l’Allemagne après les guerres napoléoniennes.

Un homme solitaire, vêtu de manière élégante et nullement apprêté pour affronter la montagne, tourne le dos au spectateur. Il contemple un paysage imaginaire et tragique qui s’étend à l’infini, entre rochers et nuages. Friedrich met l’homme face à sa destinée : elle sera peuplée de périls et de rêves, et son accomplissement se fera au prix d’épreuves. C’est ainsi que Friedrich considérait l’expérience intérieure et spirituelle, comme un chemin ardu devant mener au divin.

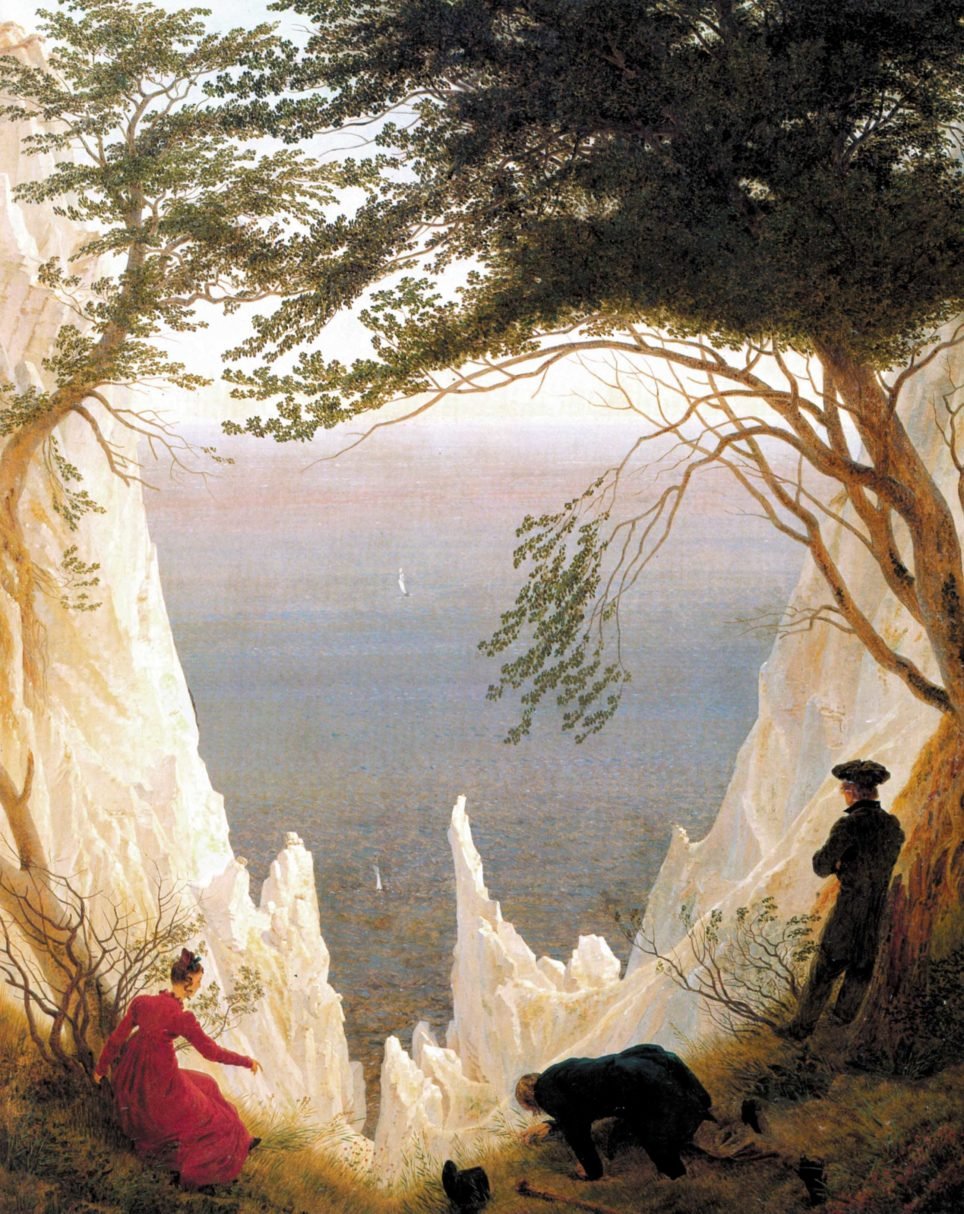

Trois promeneurs se trouvent au bord de l’abîme, symbolisée par une falaise escarpée. Au loin, se déploie la beauté calme et infinie de la mer. Le génie de ce tableau réside dans la composition qui crée un effet de progression du tragique vers l’harmonie. Il s’agit bien plus qu’une peinture de genre ou d’un paysage pittoresque. Friedrich donne à réfléchir sur les épreuves qui conduisent la vie des Hommes, fragiles silhouettes toujours prêtes à basculer dans le vide avant d’atteindre la plénitude. De nombreuses hypothèses ont été tentées quant à l’identité des personnages, qui pourraient compter un autoportrait de l’artiste.

Caspar David Friedrich peintre majeur du romantisme allemand Lire la suite »